貨物輸送の変遷

玉電は1897年、登戸付近の多摩川の砂利を世田谷経由で都心に運ぶ目的で起業された玉川砂利電気鉄道を起源としています。会社設立時に社名から「砂利」の文字は外されましたが、1907年に渋谷〜玉川間が全線開通するとさっそく砂利輸送をスタートさせました。当時の地域住民からは「ジャリ電」の愛称で親しまれ、今でも玉電=砂利輸送を連想される方は多いのではないでしょうか。

ところが、実は開通から貨物輸送の終了まで、運賃収入の大半は旅客収入が占めていました。以下の比較表を見ると、貨物収入の割合はかなり低かったことがわかります。

開通当時、東京市内への砂利の供給は、立川から甲武鉄道で飯田町に運ばれるルート、東京湾から陸上げして城東に運ばれるルート、荒川から陸上げして城北に運ばれるルートなどがありました。飯田町は山の手の一帯、東京湾は日本橋や深川、荒川は浅草や上野と、需要地を近くに控えていましたが、玉電で砂利が運ばれる渋谷は当時の市内中心部から離れていたうえ、四方を坂に囲まれた不利な立地にありました。渋谷から離れれば離れるほど荷馬車の運賃も嵩むことから、玉電の砂利に商機があったのは麻布や芝、赤坂の限られたエリアだったようです。ただ、麻布や芝は品川港に近く、多摩川などから船で運ばれた砂利との競争にもさらされました。輸送コストの面で優位性を見出せなかった玉電の砂利販売は苦戦し、主力事業になることはありませんでした。

関東大震災後には砂利の需要が急増し、砧線の開通や東京市電からの乗入れ実現もあって一時的に貨物輸送が上向いた時期もありましたが、砂利の取り過ぎによって多摩川の環境が急速に悪化し、1930年代に入って砂利採取が段階的に禁止されたことで、供給源を絶たれた玉電の貨物輸送は終焉を迎えました。

各年度の運賃収入は以下のデータをもとに作成しました。各出典により収入の計上方が異なる可能性がありますのでご了承ください。なお、1907年度の貨物収入は、決算報告上の「動物賃金収入金」を使用しています。

- 1907年度 経済時報社「経済時報」第59号・第63号(1907・1908年)

- 1908〜1915年度 逓信省通信局・電気局「電気事業要覧」第1回〜第9回(1907〜1917年)

- 1916〜1940年度 東京急行電鉄株式会社「東京急行電鉄50年史」(1973年)

貨物列車の編成

掲載している車両イラストはすべてイメージです。

1,067mm軌間時代 1907年〜1920年

開通にあたって貨物列車用の機関車は用意されず、電動客車が無蓋貨車を牽引して運転されていました。貨車牽引時に旅客扱いが行われていたのかは不明ですが、当時の三軒茶屋〜用賀間は単線で線路容量が限られていたことから、貨客混合列車として運転されていたと考えられます。

電動客車は貨車の牽引に耐えるため堅牢な台枠を備える必要があってかなりの腰高で、当時の業界誌では市街電車に比べて車内が狭くあまり乗り心地はよくなかったと評されています。

車両の詳細は「玉電の歴代車両」で紹介しています。

>>玉川電気鉄道 狭軌車両 電動客車1〜15号 付随客車1〜7号 無蓋貨車1〜20号 1907年〜1920年

1,372mm軌間時代 1920年〜1939年

1,372mmへの改軌にあたって、初めて貨物列車用の電動貨車5両が用意されました。実際にこの電動貨車が無蓋貨車を牽引する写真は見つかっていませんが、数両連結して運転されていたとされています。この編成は貨物輸送以外に、1920年代の新線敷設工事でも使用され、工事資材の搬入に大活躍したようです。

貸切扱いの砂利輸送が減り、小口扱いが中心になった頃には電動貨車だけでも運転されていたようです。1934年頃の写真には、渋谷停留場の外れに電動貨車が停車し、荷室の中で前掛けをつけて荷役作業を行う作業者の姿が記録されています。

車両の詳細は「玉電の歴代車両」で紹介しています。

>>玉川電気鉄道・東京横浜電鉄 電動貨車1〜5号 1920年〜1941年

>>玉川電気鉄道 無蓋貨車1〜20号→東京横浜電鉄 無蓋貨車8〜20号→東京急行電鉄 ト1形(ト1〜13号) 1920年〜1966年

貨物輸送の沿革

山手線への乗入れを目論んだ貨物輸送

玉電は1907年3月に道玄坂上〜三軒茶屋間が、同年4月に三軒茶屋〜玉川間が開通しましたが、この時点では貨物輸送は行われていませんでした。1907年度上期(玉電の決算期は上期が5月末、下期が11月末でした)の事業報告書によれば、3月時点で貨車20両中10両が落成していたものの、まだ本検査は受けておらず、使用開始までに車輪と緩衝器の改修を行う計画と記されています。渋谷停留場構内への砂利置場の整備、玉川瀬田河原の砂利採掘場から玉川停留場までの砂利運搬設備の完成を待って、1907年8月の渋谷〜道玄坂上間の開通以降に貨物輸送が開始されたようです。

元々は山手線への貨車の乗入れを目論んで1,067mm軌間が採用され、連環式連結器も当時の日本鉄道と同規格とされていました。前述の事業報告書によれば、開通以降も山手線への乗入れについて帝国鉄道庁と交渉が進められていたようですが、結局線路が繋がることはありませんでした。当時の玉電社内には、山手線への乗入れではなく、市内への自社線の延長によって砂利の販路を広げたいと考える役員もいたとされ、実際に金杉橋・千駄ヶ谷・北品川への路線延長が出願されていますが、いずれも特許を得ることはできませんでした。

砂利採掘・販売事業の委託化

当初、砂利採掘・販売事業は玉電が直営で行っていましたが、そもそもの地の利の悪さに加えて荷馬車運賃の高騰によって収益性が低下するなど苦戦を強いられました。そこで、1911年2月に大丸組と責任販売数量協定を結び、砂利の採掘・販売を委託し、玉電は砂利の一次輸送を担いながら、大丸組から販売手数料を得る形に改められました。大丸組への委託以降も販売不振は続き、1917年度からは責任料金の軽減が図られ、1920年1月には請負代金が2倍以上に増額されています。同年2月に砂利契約金額も改正され、砂利の単価が上がったことから貨物収入は増えていますが、実際の出荷量は低調だったようです。

震災復興、東京市内への直通実現で迎えた黄金時代

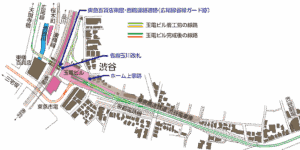

東京都公文書館所蔵「玉川線自澁谷至玉川間電気軌道線路平面図(1934年3月5日付申請書・1939年2月15日付申請書)」をもとに作図

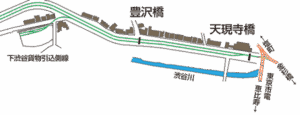

国立公文書館所蔵「広尾線渋谷橋天現寺橋間軌道新設線路平面図(1924年6月19日付申請書)」「下渋谷貨物引込側線電線路平面図(1924年9月28日付申請書)」「天現寺橋附近玉川電車連絡線平面図(1925年9月7日付申請書)」をもとに作図

1923年9月に関東大震災が発生すると、一時的に砂利の需要が途絶えたものの、1924年に入ると復興に向けて需要が急拡大していきます。偶然にも同年3月に砧線が開通し、渋谷停留場構内には東京市電との連絡線が完成したタイミングで、うまく砂利バブルを捉えることができ、1925年度には貨物収入は最高額を記録しました。

1924年3月に運転が開始された東京市電との連絡貨物列車は、東京市電側の片乗入れとされ、乙10形・乙1000形が宮益坂を通って渋谷に入り、連絡線の社局境界で玉電の乗務員と交代していました。当時東京市電の貨車運転時間は19:00〜翌7:00で、かつ旅客車の少ない時間帯に限られており、主に深夜に運転されたとみられます。乗入れに関する車両構造認可に時間を要したことから、砧線は1923年中に竣工しながら認可まで開通が延期されていました。連絡貨物列車は多摩川砂利合資会社の貸切扱いで、同社の砂利採掘場に隣接する大蔵貨物積卸停留場から玉電経由で市内各地へ運転され、砂利は東京市電気局に納入されて各工事に使用されました。一方、大丸組による砂利輸送も継続されており、玉電の電動貨車1〜5号と無蓋貨車1〜20号によって、玉川〜渋谷間で運転されていました。1924年度下期の記録によれば、両社の出荷量は拮抗していました。

1926年に入ると、利用者の急増によって渋谷付近の線路容量が逼迫してきたことから、天現寺橋停留場に東京市電との連絡線が設置され、連絡貨物列車の運行経路が渋谷連絡線経由から広尾線経由に変更されました。この頃は社線内の一部の貨物列車も広尾線を通り、新橋〜豊沢橋間に設置された下渋谷貨物取扱所に乗り入れていたようです。この頃が玉電の貨物輸送の黄金期と言えますが、長くは続きませんでした。

多摩川の環境悪化による砂利輸送の終了

関東大震災から2年以上が経ち、市内の復興は急速に進みました。政府主導で進められた帝都復興事業は1929年頃までにほぼ完成し、砂利の大口納入先だった東京市電気局による工事も一巡したことから、出荷量は減少に転じていきます。1930年1月には砧線の吉沢〜大蔵間に伊勢宮河原貨物停留場が開設され、新たな砂利採掘場が開拓されたものの、この頃から多摩川の砂利採取に暗雲が立ち込めてきました。多摩川の各地では、砂利の過剰な採掘が進められた結果、川底が深くなって護岸や堤防の基礎が浮き出たり、橋脚が洗掘されて傾いたり、水道水が取水できなくなったりと急速に環境悪化が進み、大きな社会問題に発展していました。

遂に1934年2月には二子橋上流の多摩川河川敷での砂利採取が事実上禁止となり、大蔵と伊勢宮河原の砂利採掘場が操業できなくなりました。大蔵では新たに地中からの砂利採掘が試みられ、1936年には大蔵から伊勢宮河原に移動して採掘が続けられましたが、1937年度下期の貨物収入は8円まで激減し、同年10月には無蓋貨車7両が廃車されていることから、すぐに出荷が途絶えたものと考えられます。

貨物輸送の終焉

玉電の貨物輸送は、その大半を貸切扱いの砂利輸送が占めていましたが、細々と小口扱いの引受も行われていました。1937年度以降の貨物収入は小口扱いの実績と考えられますが、これも1939年度上期を最後に計上が途絶えています。関東大震災を契機にトラックの普及が進んで輸送モードが多様化していたうえ、乗客の急増によって貨物列車の運行自体にも支障が出ていたと考えられます。

1936年11月には貨物輸送の激減を理由に渋谷停留場構内の引込線の短縮が申請されましたが、翌年には玉電ビルの建設が決まり、同時施工されることになりました。工事開始によって渋谷停留場付近の線路は山側の仮線に移設され、引込線や東京市電との連絡線が撤去、天現寺橋方面への線路も分断されたことで、荷役作業ができる場所はなくなったと考えられます。玉電ビル内の高架ホームが使用開始された1939年6月は、貨物輸送の実績が最後に計上された時期と一致しています。1938年には東京高速鉄道の100形電車を大橋車庫に一旦搬入し、玉電の線路を通して渋谷車庫に搬入したとする当時の技師長の証言が残っており、これを貨物収入として計上した可能性や、玉電ビルの建設資材搬入に貨物列車を使用していた可能性が考えられますが、いずれも想像の域を出ず、最晩期の貨物列車の運行形態には謎が残ります。

1941年10月には社線内の貨物列車を担っていた電動貨車1〜5号が廃車となりました。一部の無蓋貨車は引き続き事業用に残されましたが、一時的であれ牽引できる電動車がなくなった時点で、玉電の貨物輸送は終焉を迎えたと言えます。