601号生誕100年史

宮の坂駅前の世田谷区立宮坂区民センターには、江ノ電から里帰りした緑色の電車、601号が保存展示されています。2025年は世田谷線の開通100周年イヤーですが、実はこの601号も生誕100周年を迎えます。

601号は1925年、世田谷線開通にあわせて玉川電気鉄道45号として製造されました。木造車としてデビューしたあと、鋼製車体化により新車同様に生まれ変わり、世田谷線から江ノ電へと活躍の場を移し、さらに役目を終えたあとは世田谷に里帰りを果たした幸運な車両です。その時代ごとに改造が重ねられた過程も含めて、鉄道の技術進化の歴史そのものといっても過言ではありません。

また、1969年に廃止された玉川線を走った車両のうち、現在も1両丸ごと残るのは田園都市線宮崎台駅前の「電車とバスの博物館」に展示されているデハ204号と、この601号(651号の先頭部は江ノ島の和菓子司「扇屋」に保存中)の2両しかありません。現在の601号は江ノ電時代の姿ではありますが、玉電時代の面影もしっかりと残されています。

そんな貴重な文化財である601号を、生誕100周年の節目に改めてクローズアップしてみました。今後も世田谷の発展の一部始終を見つめてきた貴重な遺産として、末永く大切に保存されていくことを願っています。

なお、このページは2025年4月29日に行われた「世田谷線開通100周年記念トークイベント『世田谷線100年の変遷とこれから』」での講演「世田谷線開通100年・601号生誕100年」の一部を加筆、再構成したものです。

-

宮坂区民センター601号 1位側前面/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

玉電・世田谷線時代の601号(45号→デハ29号→デハ104号→デハ87号)は、以下のページでもご紹介しています。

601号の変遷

1925年6月24日 玉川電気鉄道45号としてデビュー

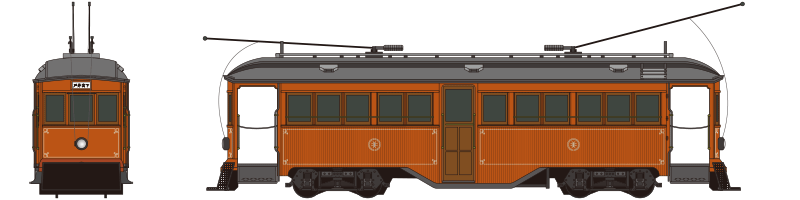

1925年、玉川電気鉄道は世田谷線の開通にあわせてボギー式の木造電動客車10両を蒲田車輛製作所に発注しました。前年に日本車輌と田中車輛に発注され、1925年1月にデビューしていた31〜35号と同じ車体長ながら、この10両は同社で初めて中扉を装備し、乗客の急増に対応するものでした。

公文書の記録によれば、1925年4月20日に鉄道省、内務省宛に車両構造認可願が提出され、6月20日に監第1508号で車両設計認可を受け、6月24日に36〜45号の10両が竣工したとされています。

この時にデビューした45号が、時代に合わせた改造を受けながら、現在の601号に繋がっていきます。なお、デビュー後の1927年頃にはホイッスルを取り付け、1934年以降はスピードアップを受けて尾灯を取り付け、1936年頃には使用実績がほとんどなかった手用制動機が床下スペース確保のために撤去されています。また車体色は当初のオレンジ色から、1930年代前半に臙脂色、1930年代後半にクリームと緑のツートンカラーへと変化しています。車両番号は臙脂色になった頃から順次表記されるようになったようです。

玉第三五号 車輌構造認可願

右ハ新線延長及乗客激増ノ為車輌ニ不足ヲ生ジ候ニ付別紙記載ノ構造ニ係ル「ボギー」式電動客車拾輌ヲ使用致度候間特別ノ御詮議ヲ以テ至急御許可被成下度関係書類図面相添ノ此段奉願候也

大正十四年四月二十日 東京府豊多摩郡澁谷町中澁谷二二三番地 玉川電気鉄道株式会社 専務取締役津田興二

鐡道大臣仙石貢殿 内務大臣若槻禮次郎殿

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 鉄道省文書 大正14年〜昭和2年)

車輌構造調書(玉第三五号 車輌構造認可願 別紙)

一、車種 「ボギー」式電動客車

二、輌数 拾(第三十六号ヨリ第四十五号ニ至ル)

三、自重 拾五噸七(本年一月二十三日附監第一一号御認可ノ通)

四、定員 座席三拾人起立席六拾人(吊皮五十四人 ハンドレール六人)計九拾人

五、定員一人二対スル客室ノ面積 二平方呎〇三(第一号図参照)

六、主要寸法 組立図第二号図ノ通

一、最大寸法 長サ 三九呎(本年一月廿三日附監第一一号御認可ノ通) 幅 七呎六吋(仝前) 髙 一一呎七吋(軌條面ヨリ低下セル聚電装置最髙部迄)

一、車體内寸法 客室ノ長 二九呎六吋 仝幅 六呎六吋 仝髙 七呎七吋四分ノ一

一、固定輪軸距及ボギー中心間ノ距離 固定輪軸距 四呎八吋 ボギー中心間ノ距離 二一呎

七、臺框ノ構造 第三号図ノ通

八、「トラック」ノ構造 第四号図ノ通

九、車輪車軸ノ構造 車輪車軸ハ第五号図及第六号図ノ通 輪鉄ノ現尺断面ハ第五号図ノ通 車輪ト轍叉トノ関係ハ第七号図ノ通

一〇、擔彈機ノ構造及装置 「トラックスプリング」ハ第八号図ノ通 「ジャーナルスプリング」ハ第九号図ノ通 「モーターサスペンションスプリング」ハ第十号図ノ通

一一、制動機ノ種類及装置 手用制動機ハ第一一号図ノ一及二ノ通 圧縮空気制動機及制動機ノ力率ハ本年一月二十三日附監第一一号御認可ノ通

一二、客車内点燈ノ種類及設備

一三、電動機ノ構造

一四、制御器ノ種類箇数及装置

一五、聚電装置ノ構造

一六、車内電線接続

一七、救命器、信号鈴、警鈴

第一ニ項ヨリ第一七項迄ハ本年一月二十三日附監第一一号御認可ノ通

(中略)

附記

車輌製作工費豫算支出方法書

一金九萬貳千円也

但ボギー電動客車拾輌製作組立工費豫算 單價金壱萬九千貳百円

右工費ハ大正十四年五月一日新株拂込ノ株金六拾萬円ノ内ニテ支弁可致候

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 鉄道省文書 大正14年〜昭和2年)

玉第五七号 車輛竣工届

本年六月二十日附監第一五〇八号ヲ以テ車輌設計ノ御認可相受候「ボギー」式電動客車拾輌(第三六号ヨリ第四〇四五ト認ム号迄)本日竣工致候

右御届申上候也

大正十四年六月二十四日 東京府豊多摩郡澁谷町中澁谷二二三番地 玉川電気鉄道株式会社 専務取締役津田興二

鐡道大臣仙石貢殿 内務大臣若槻禮次郎殿

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 鉄道省文書 大正14年〜昭和2年)

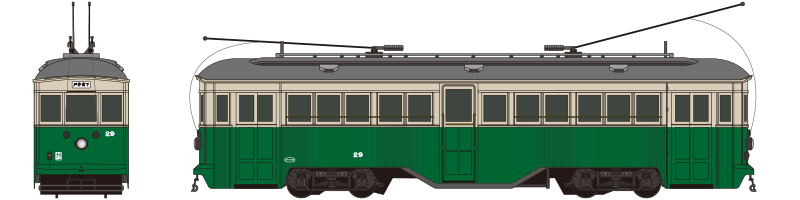

1942年5月1日 東京急行電鉄デハ20形デハ29号に改番

1942年5月1日に小田急電鉄、京浜電気鉄道との合併によって東京急行電鉄が成立すると同時に、玉川線の車両にも形式称号が設定され、45号はデハ20形デハ29号に改番されました。この頃、玉川線の輸送力増強が喫緊の課題となっており、デハ20形10両の車体長を1,100mm延長する大掛かりな改造工事が計画され、1943年1月25日に第122号で車両設計変更の認可を受けています。戦中・戦後の物資不足の中で少しずつ改造が進められ、デハ29号は1946年頃に改造されたようですが、最終的にはデハ22号を除く9両が改造されており、改造後に箱根登山鉄道へ譲渡されたデハ25〜27号を除く6両は、1949年8月5日に車両竣功届が提出されています。

この改造工事は、台車をそれぞれ先頭側に100mm程度ずらして強度を確保したうえで、両先頭部分を延長するもので、オープンデッキには引戸が取り付けられ安全性も向上しました。延長部分の屋根はシングルルーフになっており、従来のダブルルーフを飲み込む独特のスタイルとなっています。申請上の定員に変更はありませんが、床面積が増えたことから詰め込みが効いたと思われ、戦後の混乱期を支える貴重な戦力となりました。

東横電午第一一号 電動客車設計変更認可申請書

昭和十七年二月十六日

東京市澁谷区大和田町壹番地 東京横浜電鐡株式会社 取締役社長五島慶太

鐵道大臣八田嘉明殿 内務大臣東條英機殿

弊社儀大正十四年四月二十日監第一五〇八號ニ依リ御認可相受候玉川線使用ノ電動客車拾輛(自三六號至四五號)ヲ別紙理由ニ依リ設計変更仕リ度候間御認可被下度関係書類及図面相添ヘ此段及申請候也

理由書

定員一人ニ對スル客室面積ヲ増加シ輪送力ノ増大ヲ計ルト共ニ出入口ニ扉ヲ設ケ乗客ノ躍乗リ躍降リ又ハ転落等ノ危険ヲ防止シ乗客輸送ノ円滑ヲ期セントス

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 内務省文書 昭和15〜17年)

設計変更要項(東横電午第一一号 電動客車設計変更認可申請書 別紙)

一、運転台ニ引戸ヲ新設ス

二、車長一ー、八八七粍ニ、ボギー中心距離六、四〇一粍ヲ六、六〇〇粍ニ夫々変更シ昭和十四年十二月二十二日監第四〇七九號ニ依リ認可ヲ受ケシ自七一號至七五號電動客車ト仝一ニス

三、両端及中央出入口踏段ヲ添附第四號図及第五號図ノ如ク変更ス

四、燈火管制ヲ考慮シ電燈配線ノ変更ヲナス

五、設計変更前及后ノ新舊對照表別紙ノ如シ

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 内務省文書 昭和15〜17年)

東急車丑発第三九號 車輛竣功届提出について

昭和二十四年八月五日

東京都渋谷区上通り二丁目五五番地 東京急行電鉄株式会社 取締役社長鈴木幸七 主任技術者田中勇

建設大臣益谷秀次殿 運輸大臣大屋晋三殿

左記車輛の設計変更認可に對し別紙竣功図の通り竣功致しましたから御届致します。

左記

認可年月日

十五、六、二四

十八、一、二五

認可番號

監第一六二九號

第一二二號

車種 電動客車

電動客車

電動客車

形式

デハ一

デハ二〇

(舊番號)

二二 二八 二九 三〇

三六 三七 三九 四〇 四四 四五

新番號

七 十三 十四 十五

二〇 二一 二三 二四 二八 二九

輛数

四

六

記事

なお車號変更については昭和十七年十月十五日附企電午第一五三號を以て届出済みです。

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 鉄道省文書 昭和22〜24年)

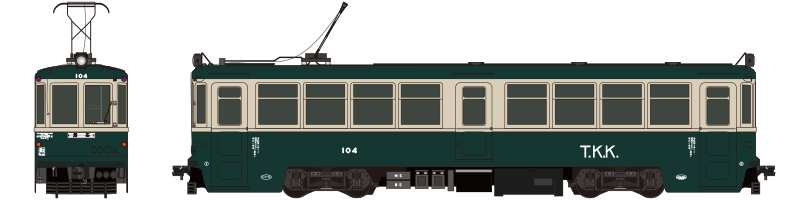

1953年4月19日 鋼製車体化・デハ80形デハ104号に改番

車体延長工事を受けたものの依然として木造車体のままだったデハ20形は、製造から30年近くが経過して老朽化が目立ってきました。1950年1月に戦後初の新形式車両デハ80形がデビューすると、サービスレベルの差はさらに広がり、木造車のデハ1・20形が順次デハ80形に更新されることになりました。デハ29号は1953年4月19日付でデハ104号に改番され、デハ80形に編入されました。車体は川崎車輛で新製され、台車もデハ40形デハ49号と交換(主電動機は1952年に交換済み)されており、デハ29号から流用されたのは部品の一部にとどまっています。車両更新扱いではあるものの、あくまで書類上であり、この時に実質的な新車として生まれ変わったデハ104号が、現在の601号の原形となっています。

東急車発二八第五三号 車輛設計変更認可申請書

昭和二十八年六月三日

東京都渋谷区大和田町九八番地 東京急行電鉄株式会社 取締役社長鈴木幸七 主任技術者田中勇

運輸大臣石井光次郎殿 建設大臣戸塚九一郎殿

弊社玉川線所属電動客車デハ二〇形六輛、デハ三〇形壱輛、デハ四〇形五輛を別紙の通り設計変更致し度いので関係図書を相添え認可方申請致します。

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 建設省文書 昭和24〜40年)

設計変更の理由及び概要(東急車発二八第五三号 車輛設計変更認可申請書 別紙)

玉川線所属デハ二〇形二一-ニ四、二八、二九計六輛は木製車体で長年使用のため車体弛みが甚しいので既認可車輛デハ八〇形と同一仕様の半鋼製車輛に改造する。此の為デハ四〇形四七号-五一号、デハ三〇形三〇号計六輛と各々台車を交換する。尚デハ四〇形の台車及び車輪車軸とデハ三〇形の台車及び車輪車軸は同一である。

設計変更の内容

一、デハ二〇形六輛の設計変更 昭和二十五年十月十日鉄監第一五五三号車輛設計変更認可車輛中デハ二〇号(新設計デハ八七号)と左記を除いて同一である。

(イ)乗客定員及び点灯装置 変更後の乗客定員及び点灯装置は昭和二十七年十二月十五日鉄監第一三二七号車輛設計変更認可車輛中デハ八〇形八八-九二計五輛の新設計と同一である。

(ロ)主電動機 デハニー・二二・二九の設計変更中、主電動機は昭和二十七年八月二十五日鉄監第八八五号車輛設計変更認可(デハ四〇形四丸-五一計参輛)により昭和二十五年十月十日鉄監第一五五三号車輛設計変更認可車輛中新設計デハ八七号(旧設計デハ二〇号)と同一の主電動機に変更済みである。

二、デハ二〇形五輛の設計変更 昭和二十五年十月十日鉄監第一五五三号車輛設計変更認可車輛中デハ四六号の台車交換と同一で設計変更後の車輛は昭和二十七年十一月二日鉄監第一一八九号車輛設計変更認可車輛中デハ四六号の新設計と主電動機を除いて同一である。

(以下略)

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 建設省文書 昭和24〜40年)

東急車発二九第九号 車輛竣功届

昭和二十九年一月二十七日

東京都渋谷区大和田町九八番地 東京急行電鉄株式会社 取締役社長鈴木幸七 主任技術者田中勇

運輸大臣石井光次郎殿 建設大臣戸塚九一郎殿

弊社玉川線所属左記車輛の設計変更認可に対して別紙竣功図の通り竣功しましたから御届け致します。

記

デハ四〇形(四七~五一)及びデハ八〇形(一〇三~一〇八)の竣功届

一、認可年月日 昭和二十八年十二月十六日

二、認可番号 鉄監第一二一三号

三、車種 電動客車

四、車輛形式 デハ四〇形及びデハ八〇形

五、車輛番号 デハ四七~五一及びデハー〇三~一〇八

六、輛数 デハ四〇形 五輛 デハ八〇形 六輛 計拾一輛

七、設計変更内容

(イ)デハ四〇形の改造

1.トラック交換 2.主電動機交換 3.車輪車軸寸法変更

(ロ)デハ八〇形の改造

1.車体更新、連結装置取付 2.トラック交換 3.主電動機交換 4.車輪車軸寸法変更 5.螢光灯取付 6.定員変更

(以下略)

※原文は縦書き、また旧字体の一部を新字体で表記しています。

(国立公文書館所蔵 建設省文書 昭和24〜40年)

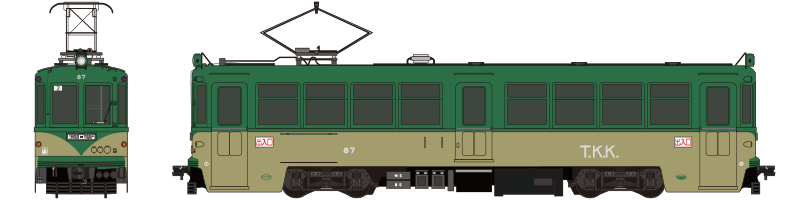

1969年5月11日 世田谷線移行によりデハ87号に改番

1969年5月10日に玉川線渋谷〜二子玉川園間と砧線が廃止され、翌11日から玉川線三軒茶屋〜下高井戸間は世田谷線として再スタートを切ることになりました。世田谷線には当初11編成22両が残存することになり、デハ80形はデハ81〜86号とデハ104〜107号が残りましたが、デハ86号の続き番号となるよう、デハ104〜107号はデハ87〜90号に改番されました。

世田谷線は全列車が2両連結運転でしたが、デハ85〜90号は重連二人乗務方式(連結二人乗り)改造を受けておらず、運転士1人と車掌2人が乗務する必要があったため、次第に予備車的存在となって上町車庫で休むことが多くなりました。なおデハ85・86号は1970年に重連二人乗務方式(連結二人乗り)改造を受け、他の車両の検査時にも代車として運用できるよう両方の運転台が残されました。

1970年9月1日 江ノ島鎌倉観光に譲渡・600形601号としてデビュー

1970年当時の世田谷線は平日朝ラッシュ時でも最大8編成使用のダイヤで、3編成が予備車となっていました。当初は将来的な増発が想定されていたのかもしれませんが、玉川線廃止で三軒茶屋が陸の孤島となって世田谷線の輸送人員が一時的に落ち込んでいた時期で、その可能性は低くなっていました。上町車庫では留置線2本分の設置が保留されていたことで、留置線容量がオーバーし、本線留置が常態化していたことから、余剰となっていたデハ87〜90号が廃車されることになりました。

ちょうどこの頃、藤沢〜鎌倉間を結ぶ江ノ島鎌倉観光、通称「江ノ電」の輸送力増強のため中古車両を探しており、この4両に白羽の矢が立てられ、同社に譲渡されることになりました。デハ87号はデハ88号とともに1970年4月30日付で廃車され、5月14日終電後に江ノ島〜腰越間の龍口寺付近の併用軌道上から搬入、極楽寺検車区に回送されたとの記録が残っています。

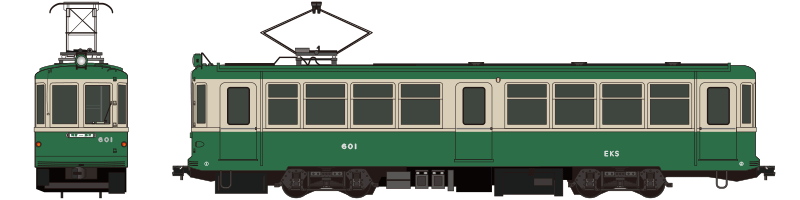

江ノ電に移ったデハ87号は東横車輛工業の手によって改造工事が行われました。鎌倉方の2位側運転台が撤去され、前後扉のステップが切り取られるとともに、藤沢方の1位側運転台を広げるため、前扉の位置が移されました。台車は1,372mm軌間から1,067mm軌間に改軌が必要となるため、手持ち品と交換したとの文献がある一方で、デハ87号が履いていたデハ49号由来の台車を切り詰めて使用したとの文献も残っています。主電動機はデハ87号のGE-263Aが台車枠に入りきらなかったため、江ノ電100形110号を休車のうえ取り下ろしたTDK-583に交換されました。コンプレッサはDH-16に、連結器は京浜急行電鉄発生品のNCB-6に交換されています。形式称号は600形、車両番号は601号が新たに付番され、デハ88号改め602号と世田谷線時代と同様2両編成を組んで、1970年9月1日に入籍、9月15日に再デビューを果たしました。

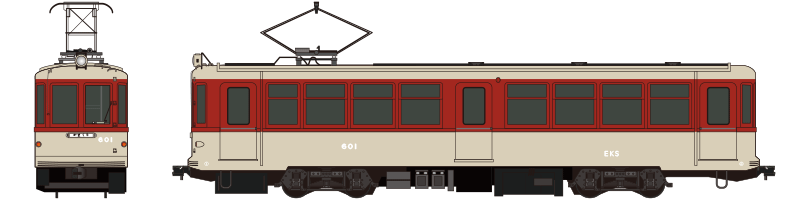

デビュー当時の車体色は、クリームと朱色のツートンカラーが新たに採用されましたが、汚れが目立つため1972年に行われた最初の定期検査時に他の車両と同様のクリームと緑色のツートンカラーに変更されています。

1973年6月 出力増強工事により制御器・パンタグラフ交換

藤沢駅付近の高架化により、藤沢〜石上間に35‰の急勾配が生まれることになり、600形は出力増強工事が行われることになりました。601-602編成は1973年6月に入場し、勾配の下方になる鎌倉方先頭車の602号に主電動機が増設され、粘着力の向上が図られました。主電動機の増設により制御装置が変更され、世田谷線時代のHL制御器から静岡鉄道21形発生品のES-801B間接自動制御器に交換されています。この他、保安ブレーキの設置、車輪径の840mmから860mmへの変更に加え、601号はパンタグラフがPT-33GからPT-52TEに交換されました。

藤沢〜石上間の高架化は1974年6月7日に完成しました。

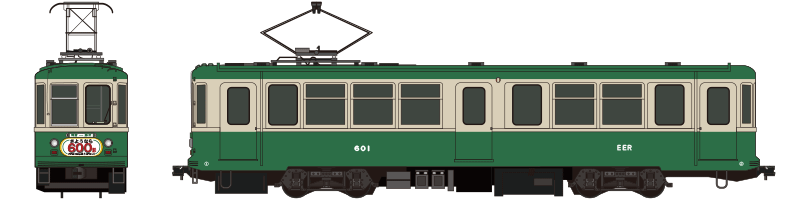

1990年4月28日 江ノ島電鉄2000形デビューにより廃車

1978年に側面戸袋窓がHゴム固定化され、1980年には前面の2枚窓もHゴム固定化されるとともに、窓下にシールドビーム2灯の前照灯を増設、尾灯はシールドビームの下に移設され、顔つきがかなり変わりました。当初はおでこの白熱前照灯も残されていましたが、しばらくして撤去されています。また、前面窓が開かなくなったことで車内に暑さが滞留するため、1982年頃に車掌側の窓が開閉可能なアルミサッシに交換されています。なお、側面戸袋窓は当初2段窓のままHゴム固定化されましたが、1987年頃に1枚窓に変更されています。

1985年から1986年にかけて、リバイバル企画としてデビュー当時の赤電塗装が復活しましたが、前面部が当時と異なる金太郎塗りとされました。

一時期は江ノ電随一の大型車だった600形は主力車両として大活躍しましたが、1979年に1000形が登場すると、サービスレベルが見劣りするようになってきたほか、連接車と重連運転ができないなど運用上の制約もあり、徐々に主力の座から退いていきました。1983年12月には元デハ89・90号だった603-604編成が廃車となり、残された601-602編成も1990年4月の2000形デビューと入れ替わりに廃車されることになりました。なお、1988年9月に602号は651号に改番されています。

引退にあたって「さようなら600形記念乗車券」が発売されたほか、引退までの間は前面に「さようなら600形」ヘッドマークを取り付けて運転され、江ノ電での20年間の活躍に有終の美を飾りました。

こうして、601-651編成は1990年4月28日に廃車となり、書類上は1925年からの65年間の車歴に終止符が打たれました。

1990年7月6日 宮坂地区会館にて保存展示開始

601号が江ノ電で廃車となる頃、世田谷線では宮の坂駅前の世田谷区立宮坂地区会館が建設工事の真っ最中でした。この宮坂地区会館は1987年に世田谷区が開催した「世田谷線宮の坂駅界隈づくりコンペ」の採用案に基づいて建築されたもので、この当初案には駅前広場を「ライブミュージアム世田谷線」とするアイデアが盛り込まれていました。これは世田谷線から地区会館の敷地内に線路を引き込み、歴史的な車両を動態保存して上町〜宮の坂駅前で運転しようとするものでしたが、当時の法規上実現することは難しく、その代わりとしてちょうど江ノ電で引退の時期を迎えていた601号を里帰りさせる計画が実現しました。

宮坂地区会館に隣接する宮の坂駅下りホーム上屋の建替えとともに、下りホーム隣接地に保存展示されることになり、1990年7月4日深夜に七里ヶ浜から搬出され、7月5日早朝に宮の坂に到着、7月6日から保存展示が開始されました。

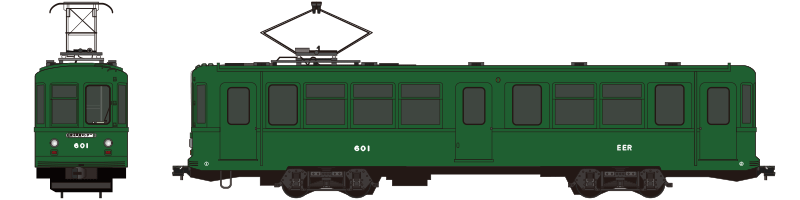

601号は保存にあたって、主電動機やコンプレッサなど主要機器が取り外されるとともに、車体色は1990年当時の世田谷線の車体色と同じ東急グリーンに塗り替えられました。601号は玉川線時代のツートンカラーのまま江ノ電に移籍しており、この時初めて東急グリーンをまとったことになります。

2018年には塗装の修復費用に、世田谷区のふるさと納税のスキームが充てられ、「90年以上の時を経て、みんなの『玉電』をよみがえらせたい!」と名付けられたプロジェクトによって、283名から5,502,000円もの寄付金が集まりました。8月25日には寄付者を招いた「仕上げの一筆」記念式典が開催され、世田谷区長と寄付者代表により車体表記への仕上げの筆入れが行われました。保存展示以来、修復作業は7〜8年周期で行われてきましたが、寄付金が募集されたのは初めてのことでした。

2025年に世田谷線が開通100周年を迎えるのと同時に、601号も書類上は生誕100周年を迎えることになりました。2025年は江ノ島鎌倉観光601号としてのデビューから55周年、宮の坂で保存展示されてから35周年の節目でもあります。

601号に残る玉電時代の面影

玉川電気鉄道時代からの台車(?)

変遷で紹介した通り、現在601号が履いている台車は、江ノ電への譲渡時に交換されたものとする文献がありますが、交換されたのは主電動機だけで、台車自体は再利用のうえ1,372mm軌間から1,067mm軌間に切り詰めて使用されたとする文献もあります。鉄道ピクトリアルの「私鉄車両めぐり」で江ノ島鎌倉観光を執筆された和久田康雄氏や江ノ島電鉄OB氏からは、600形の台車は玉電時代のものを改造して使用していると直接お聞きした記憶があります。

ボールドウィンL形をコピーしたとされる日本車輌製の同形台車は、東京市電ではD-10台車として数多く製造されたほか、他の事業者でも採用されていましたので断定はできませんが、図面をもとに現物を調べてみると、軸箱の形状など細かな部分が一致し、端梁にも溶接痕や改造跡が見られることから、玉川電気鉄道時代の台車の可能性は高いと考えています。

1953年の鋼製車体化と同時にデハ49号の台車に交換されていますので、残念ながら1925年製造時のオリジナルではありませんが、デハ49号が玉川電気鉄道64号としてデビューした1929年製の台車で、十分貴重な文化財であるといえます。なお、デハ103〜108号の鋼製車体化は同じ時期に行われており、デハ47〜51号の台車と入れ替わった可能性があるほか、江ノ電譲渡時にもデハ88号が履いていたデハ50号の台車と入れ替わった可能性が考えられます。いずれも1928〜1929年に日本車輌で製造された同形台車です。

玉川電気鉄道の台車は、デハ34号の台車が近年まで残されており、映画帝都物語の撮影などで使用されましたが、2000年前後から所在がわからなくなっており、すでに廃棄されたとも言われています。もしこれが現存せず、601号の台車がデハ40形の再用品だとすれば、玉川電気鉄道で渋谷・下高井戸・溝ノ口・ 天現寺橋・中目黒・砧を走行したことのある唯一の現存例となります。

-

宮坂区民センター601号 1位側台車全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 1位側台車全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 1位側台車端梁(モータ架装側)/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 2位側台車全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 2位側台車全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 2位側台車端梁(モータ架装側)/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

玉川線・世田谷線の主力車両デハ80形最後の1両

鋼製車体化によってオリジナルの木造車体が失われているとはいっても、現在の車体も70年以上前の鉄道車両の工法を今に伝える貴重な史料です。

デハ80形は1950年から28両が製造され、玉川線・世田谷線で50年間にわたって主力車両を務めてきた車両です。デビュー当時はヨーロピアンスタイルな優美なデザインに加え、大きな窓を持つ軽快な車体が好評を博し、戦後路面電車の名車として語り継がれています。

いわば玉電・世田谷線の一時代を築いたアイコン的な存在の車両でしたが、1両丸ごと残っているのはこの601号だけです。 江ノ電時代に改造は加えられていますが、端部にアールが付けられた前面の4枚窓をはじめ、特徴的なデザインの多くは今もそのまま残されています。

-

宮坂区民センター601号 1位側からの全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 2位側からの全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

デハ80形デビュー当時の雰囲気が残る車内

玉川線時代の壁や床はニス塗りでしたが、江ノ電時代にクリーム色で塗られたので、一見するとかなり手が加わっているように感じますが、よく見ると車内の雰囲気はデビュー当時からほとんど変わっていません。

暖かい雰囲気のある木製の座席仕切り板や、丸みのある手すり、網棚押さえなどのインテリアもデビュー当時のまま残っています。2001年まで世田谷線で走っていたデハ80形の引退時よりもかえって原形に近かったかもしれません。

-

宮坂区民センター601号 1位側から2位側を見た車内全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 1位側運転台車内/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 2位側から1位側を見た車内全景/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 2位側連結面車内/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 デビュー当時からの吊革支柱(海側中扉付近)/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 デビュー当時からの座席仕切り(海側中扉)/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 デビュー当時からの座席仕切り(海側中扉付近)/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)

-

宮坂区民センター601号 デビュー当時からの網棚支柱(海側中扉付近)/2025年3月4日 宮の坂駅(宮坂区民センター)