玉川線から世田谷線への移行に伴い、5月11日初電から新たなダイヤにより運行が開始された。

平日は朝間は8運用で5分30秒間隔、昼間は5運用で8分間隔、夕間は6運用で7分間隔、休日は最大5運用で朝間から夕間は8分間隔とされた。このダイヤは1992年11月の三軒茶屋駅仮設移転時のダイヤ改正まで23年半にわたって使用された。

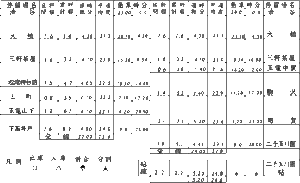

運転時刻の変遷

1907年3月6日、道玄坂上〜三軒茶屋間の開通初日は正午過ぎから電車の運転が開始されたとの記録が残っています。当日の新聞では、開通日は水曜日で、沿線にある陸軍施設の休養日と重なり、外出した兵士たちで3両の客車が絶えず満員の大盛況だったと伝えていますが、開通当時の沿線は軍施設のほかに目立った建物はなく、電灯もなく夜は21時過ぎには終電が行ってしまう郊外の農村地帯でした。

そこから沿線の開発が進み、人口が増えるにつれて電車の運行時間帯は拡大を続けていきました。乗客も急増し、いよいよ第二次世界大戦後には本数を限界まで増やしても、路面電車では輸送力の増加に応えることが難しくなりました。そこで玉電の混雑を緩和するためのバイパス路線として新玉川線が計画されました。当初は速達輸送は新玉川線が、地域輸送は玉電が担うことで計画が進められましたが、次第に国道246号線が自動車で溢れるようになり、玉電の運行に支障をきたすようになりました。頭上への首都高速道路の建設が決まってより一層邪魔者になった玉電は、世田谷線を残して新玉川線にその役目を譲ることになりました。

1969年5月10日の営業最終日には別れを惜しんで大勢の人々が沿線を埋め尽くしました。日付が変わった11日深夜、渋谷を24時35分に発車した大橋行きの最終電車をもって62年間の歴史に幕を下ろしました。

当時の文献や時刻表をもとに、郊外の田舎電車から都市交通の要として発展していった玉電・世田谷線の運転時刻の変遷をまとめました。

玉電時代の運転時刻の変遷

1911年

1907年の開通当時の時刻表は見つかっていませんが、1906年度下期の事業報告書によれば、営業時間は1日15〜16時間で常時7〜8両が運用され、道玄坂上〜三軒茶屋間は10分間隔、三軒茶屋〜玉川間は20分間隔で運行されていたようです。また、同年6月発行の「日本弁護士協会録事」の寄稿文には当時の終電時刻が書き残されています。まだ渋谷〜道玄坂上間の開通前で、道玄坂上の発車時刻とみられますが、玉川行き終電は20時、三軒茶屋行き終電は21時だったようです。また、玉川発の終電は20時20分で、全線の所要時間は下りは30分、上りは40分と記されています。

この頃はまだ沿線に農村地帯が広がっており、沿線利用者が少なかった玉電の頼みの綱は玉川への行楽客輸送でした。当時、玉川は東京郊外の気軽な行楽地で、鮎釣りや川遊びなどを楽しむ行楽客向けに、料亭や屋形船も営業されていました。1909年には玉電の手で玉川遊園地が開設され、更なる行楽客の誘致に努めました。一方、1908年からは自社の火力発電所を活用して沿線への電灯供給事業をスタートさせ、沿線人口の増加を目指しました。

| 運賃 | 区間 | 営業時間 | 時隔 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1区3銭 +通行税 | 渋谷〜三軒茶屋 | 5:50〜21:10 | 7分間隔 | ||

| 三軒茶屋〜玉川 | 15分間隔 | ||||

1922年

玉電によって行楽客の誘致やインフラの整備が地道に進められる中、1913年には玉電の大口スポンサーであった東京信託によって新町住宅の分譲が開始されました。当初は都心部の富裕層が別荘として購入する例が多かったと言いますが、その後も沿線の開発は進み、曹洞宗大学(現:駒澤大学)をはじめとした学校も移ってきたことで沿線利用者が定着していきました。1915年5月15日からは利便性向上によって移住者を誘致する目的で終電時刻が30分延長され、渋谷発が23時30分、玉川発が23時35分となりました。1920年には1,372mm軌間への改軌を機に初めてボギー車が導入され、これ以降の導入車両は全てボギー車となり、車両の大型化が図られていきます。

1922年の営業案内では、1911年に比べて運転間隔が短くなり、終電は深夜24時まで延長されています。同年6月には広尾線渋谷〜恵比寿駅前間が開通し、その後も新線開通ラッシュが続いていきますので、この運行形態は営業エリアの拡大がはじまる直前のデータと言えます。

| 運賃 | 区間 | 営業時間 | 時隔 |

|---|---|---|---|

| 1区5銭 全線19銭 (通行税共) | 渋谷〜玉川 | 5:30〜23:30 | 10分間隔 |

| 渋谷〜三軒茶屋 | 5:30〜24:00 | 5分間隔 |

1924年5月21日改正

1922年から新線開通ラッシュが始まり、まず1924年には砧線と広尾線の残りの区間が開通しました。この時刻表は、広尾線恵比寿駅前〜天現寺橋間の開通時に認可申請された際に提出されたデータで、4つの運転系統が設定されています。この当時は、広尾線と玉川線は直通運転が基本になっており、利用客の多い渋谷〜三軒茶屋間に区間運転が設定されていたことがわかります。

また、季節によって初終電の時刻が異なっており、冬季は運行時間帯が短く設定されていることは特筆できます。

| 哩程 | 時季 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 7.3哩 | 5月1日〜9月30日 | 天現寺橋〜玉川 | 5:00 | 24:00 | 53分 | 10〜15分間隔 |

| 10月1日〜4月30日 | 5:30 | 23:30 | ||||

| 4.9哩 | 5月1日〜9月30日 | 天現寺橋〜駒沢 | 5:05 | 23:50 | 37分 | |

| 10月1日〜4月30日 | 5:35 | 23:50 | ||||

| 2.9哩 | 5月1日〜9月30日 | 渋谷〜三軒茶屋 | 5:00 | 23:55 | 16分 | 5〜10分間隔 |

| 10月1日〜4月30日 | 5:30 | 24:00 | ||||

| 1.4哩 | 5月1日〜9月30日 | 玉川〜砧 | 5:35 | 22:00 | 10分 | 15〜25分間隔 |

| 10月1日〜4月30日 | 6:05 | 21:00 | ||||

| 備考 | 本項ノ外乗客多数ノ場合ハ下記例外運転ヲ行フ 渋谷玉川間往復 | |||||

1925年1月18日改正

1925年にはいよいよ世田谷線が開通しました。世田谷線はまず第一工区の三軒茶屋〜世田谷間が開通し、約3ヶ月遅れで下高井戸までの残りの区間が開通しており、この時刻表はわずか3ヶ月間だけあった世田谷終点時代の貴重なデータです。1924年の時刻表と比べると、天現寺橋〜駒沢間が世田谷線に振り替えられ、新たに渋谷〜新町間の区間運転が設定されたことがわかります。

| 哩程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 7.3哩 | 26銭 +通行税 | 天現寺橋→玉川 | 5:45 | 23:45 | 55分 | 10〜15分間隔 |

| 玉川→天現寺橋 | 5:30 | 24:00 | ||||

| = | 1区4銭 +通行税 | 天現寺橋→世田谷 | 5:45 | 23:55 | 37分 | |

| 世田谷→天現寺橋 | 6:24 | 24:35 | ||||

| 渋谷→新町 | 5:35 | 23:50 | 30分 | |||

| 新町→渋谷 | 6:05 | 24:20 | ||||

| 渋谷→三軒茶屋 | 5:35 | 23:45 | 16分 | |||

| 三軒茶屋→渋谷 | 5:52 | 24:02 | ||||

| 1.3哩 | 4銭 +通行税 | 玉川→砧 | 6:05 | 22:00 | 10分 | 15〜20分間隔 |

| 砧→玉川 | 6:15 | 22:10 |

1930年8月1日改正

1927年には中目黒線と溝ノ口線が開通し、これが玉電最後の新線開通となりましたが、この時点で玉電の総延長は22.7kmに達し、複数の系統が運転されるようになりました。開通当時の中目黒線は渋谷方面からも直通できるよう、渋谷橋停留場付近はデルタ線が設置されていましたが、実際には天現寺橋方面へ直通する系統のみが設定され、1935年頃に渋谷方面からの分岐線は撤去されています。

1930年時点では世田谷停留場の渡り線を使用した区間運転が設定されていましたが、1934年11月の時刻表では上町停留場での折返しに変更されています。同様に渋谷〜新町間の区間運転についても、1931年頃の中里停留場への渡り線新設によって中里折返しに変更されたようです。

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 13.9km | 25銭 | 天現寺橋→溝ノ口 | 5:05 | 22:50 | 61分 | 10〜15分間隔 |

| 溝ノ口→天現寺橋 | 5:08 | 23:18 | ||||

| = | 1区4銭 | 天現寺橋→下高井戸 | 5:00 | 23:15 | 49分 | |

| 下高井戸→天現寺橋 | 5:05 | 24:33 | ||||

| 渋谷→新町 | 5:25 | 23:50 | 28分 | |||

| 新町→渋谷 | 5:20 | 24:10 | ||||

| 1.4km | 天現寺橋→中目黒 | 5:05 | 24:00 | 13分 | 5〜10分間隔 | |

| 中目黒→天現寺橋 | 5:03 | 23:40 | ||||

| = | 渋谷→三軒茶屋 | 5:07 | 24:20 | 15分 | ||

| 三軒茶屋→渋谷 | 5:00 | 24:30 | ||||

| 2.2km | 4銭 | 玉川→砧 | 5:00 | 22:00 | 9分 | 15〜20分間隔 |

| 砧→玉川 | 5:10 | 22:10 | ||||

| = | 1区4銭 | 渋谷→世田谷 | 5:31 | 24:00 | 24分 | 10分間隔 |

| 世田谷→渋谷 | 6:00 | 24:17 |

1940年5月1日改正

1937年に渋谷停留場構内への玉電ビルの建設によって、玉川線のホームが立体化されることになり、広尾線は線路が分断され、玉川線との直通運転を終了しました。大橋の車庫とも切り離されてしまった広尾線・中目黒線は、天現寺橋で線路が繋がっていた東京市に運行委託されることになり、玉電としての営業を終えました。1938年には玉川電気鉄道は東京横浜電鉄と合併し、玉電の名称は愛称として残るのみになりました。

この頃から前面に系統番号が掲出され、1番が渋谷〜溝ノ口間、2番が渋谷〜下高井戸間、3番が渋谷〜玉川間、4番が渋谷〜駒沢間、5番が渋谷〜中里間、6番が渋谷〜上町間とされていたと言いますが、1940年代半ば頃までには掲出されなくなりました。

1935年に運転速度の向上が認可され、1930年の時刻表と比べると全体的にスピードアップが図られているのがわかりますが、特に砧線の所要時間が約半分程度になっています。砧線で砂利輸送が行われていた1930年代初め頃は吉沢停留場に交換設備が設けられていたほか、貨物ヤードのあった伊勢宮河原、大蔵の各停留場にも閉塞が設けられており、当時はその開通手続きに時間を要していたものと考えられます。

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 11.3km | 19銭 | 渋谷→溝ノ口 | 4:45 | 23:45 | 30分 | 5〜15分間隔 |

| 溝ノ口→渋谷 | 5:15 | 24:15 | ||||

| = | 1区4銭 | 渋谷→よみうり遊園 | 4:45 | 24:10 | 24.5分 | |

| よみうり遊園→渋谷 | 5:05 | 24:25 | ||||

| 渋谷→下高井戸 | 4:53 | 24:05 | 22.5分 | |||

| 下高井戸→渋谷 | 5:15 | 24:30 | ||||

| 2.2km | 4銭 | よみうり遊園→砧 | 5:00 | 23:23 | 5分 | 15〜20分間隔 |

| 砧→よみうり遊園 | 5:06 | 23:29 |

1944年4月1日訂補

沿線人口が爆発的に増加していた1940年頃には、早朝4時台から深夜24時台まで運転されるようになりましたが、第二次世界大戦の開戦により戦時色が濃厚になってくると、運行時間帯は短縮されていきました。1942年に東京急行電鉄が成立し、東急の軌道線となった玉電の路線網は更に縮小され、1943年には溝ノ口線が1,067mm軌間に改軌のうえ大井町線に編入されました。

1944年には旧溝ノ口線とともに砧線が軌道法から地方鉄道法に変更され、路面電車から脱却することになりましたが、急カーブの多い線形から軌道線の車両がそのまま使用され、運行形態に大きな変化はありませんでした。

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9.1km | 30銭 | 渋谷→二子読売園 | 5:10 | 23:15 | 24分 | 5〜15分間隔 |

| 二子読売園→渋谷 | 5:05 | 23:15 | ||||

| 8.4km | 20銭 | 渋谷→下高井戸 | 5:18 | 23:10 | 22分 | |

| 下高井戸→渋谷 | 5:12 | 23:20 | ||||

| 2.2km | 10銭 | 二子読売園→砧 | 5:20 | 23:06 | 5分 | 15〜30分間隔 |

| 砧→二子読売園 | 5:26 | 23:12 |

1946年3月1日改正

戦災による車両や施設への直接的な被害は少なかったと言いますが、戦後は都心から郊外への移転が更に進んだことで玉川線の輸送力は限界に達しました。東急社内では高架専用軌道化など輸送力増強に向けた対策が次々に検討されましたが、すぐに実行できるものは少なく、1943年から渋谷〜中里間で開始されていた2両連結運転などによって急場を凌ぐ状況だったようです。1944年の時刻表と比べてみても、運行時間帯や運転間隔に大きな変化はみられません。

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9.1km | 40銭 | 渋谷→二子玉川 | 5:25 | 23:30 | 24分 | 5〜15分間隔 |

| 二子玉川→渋谷 | 5:25 | 23:30 | ||||

| 8.4km | 渋谷→下高井戸 | 5:30 | 23:15 | 22分 | ||

| 下高井戸→渋谷 | 5:30 | 23:15 | ||||

| 2.2km | 30銭 | 二子玉川→砧 | 5:45 | 22:20 | 5分 | 15〜30分間隔 |

| 砧→二子玉川 | 5:52 | 22:30 |

1950年5月12日改正

1950年には戦後初めての新型車両デハ80形が6両デビューし、その後も車体が小さく老朽化していた木造車両が次々とデハ80形として生まれ変わりました。1946年の時刻表と比べると、朝4時台の初電が復活したほか、運転間隔が短縮されたことがわかります。ただし、当時すでに1閉塞になっていた砧線は、少なくとも12分以上の間隔だったものと思われます。

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9.1km | 8円 | 渋谷→二子玉川 | 5:10 | 23:45 | 24分 | 3〜10分間隔 |

| 二子玉川→渋谷 | 4:45 | 23:18 | ||||

| 8.3km | 渋谷→下高井戸 | 5:13 | 23:25 | 22分 | ||

| 下高井戸→渋谷 | 4:45 | 23:25 | ||||

| 2.2km | 5円 | 二子玉川→砧 | 5:45 | 23:00 | 6分 | |

| 砧→二子玉川 | 5:52 | 23:08 |

1956年10月1日訂補

※東京急行電鉄株式会社「昭和30年9月1日改正 玉川線電車運行図表」をもとに作図

輸送力増強の頼みの綱であった2両連結運転ですが、戦後すぐの時点で連結器を装備する車両はわずかでした。そこで車両への連結器の取付け、総括制御による省力化とともに、各停留場のホーム延伸、変電所の増強などの対策が図られ、1953年から玉川線全線での2両連結運転が開始されました。1955年には更なる輸送力強化を目指して設計された連接車デハ200形のデビューもあり、1957年頃の最少運転間隔は1分38秒と高頻度運転が達成されましたが、依然としてピーク時の乗車率は200%を超え、混雑緩和には至りませんでした。

そこで、混雑緩和の抜本的な解決策として1956年に申請されたのが新玉川線の敷設でした。申請当初の書類によれば、「通勤輸送の対策と今後の沿線地域の発展及び将来の奥地開発等のため、現在線のほかに新たに高速度大量輸送機関を建設」するもので、玉川線については「下高井戸に分岐している線や、沿線利用者の事情等もありますので、営業を存続致す心算」としており、あくまでもバイパス路線として計画されたものでした。

この頃になると、終電は深夜24時台まで設定されるようになり、戦前の運行時間帯まで回復していますが、その一方で渋谷〜二子玉川園間の所要時間は4〜6分増加しており、国道246号線の交通渋滞が始まっていたことがわかります。1955年9月改正の玉川線電車運行図表によれば、大橋での入出庫のほか、渋谷〜駒沢間、渋谷〜用賀間、渋谷〜上町間の区間運転が設定されていたようです。

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 9.1km | 15円 | 渋谷→二子玉川園 | 5:00 | 24:20 | 30分 | 4〜20分間隔 |

| 二子玉川園→渋谷 | 4:40 | 24:04 | ||||

| 8.3km | 渋谷→下高井戸 | 5:01 | 24:17 | 25分 | ||

| 下高井戸→渋谷 | 4:45 | 23:54 | ||||

| 2.2km | 10円 | 二子玉川園→砧 | 5:40 | 23:40 | 6分 | |

| 砧→二子玉川園 | 5:48 | 23:48 |

1969年4月

当初、新玉川線と玉川線は併存する計画でしたが、自動車の爆発的な増加は慢性的な道路渋滞を引き起こし、玉川線の定時運行は困難になっていきました。こうした情勢の変化に加えて、国道246号線上に首都高速道路の建設が決定し、新玉川線と高速道路、両方の工事に支障する玉川線は徐々に邪魔な存在となっていき、廃止の方向へと傾いていきました。

廃止直前の1969年4月の時刻表では、渋谷〜下高井戸間と砧線の時刻が省略されていますが、1956年の時刻表と比べると日中の運転間隔が長くなったように見えます。実は玉川線の輸送人員は1958年の約6,457万人をピークに減少傾向にあり、廃止前年の1968年には約4,810万人まで降下していました。これは併用軌道での慢性的な遅延が大きく作用していると言われ、1967年には特に乗客が減少していた二子玉川園方面を減便し、下高井戸方面に重点を置いたダイヤ改正が実施されました。長年の輸送力不足から一転して、減便によって余剰となった14両は、廃止の日を待たず廃車となりました。

玉電62年間の最後の時刻表は、開通時と違って深夜まで運行時間帯が延長されていますが、記載された最短の運転間隔は奇しくも1911年の営業案内にある渋谷〜三軒茶屋間と同じ7分間隔、少し寂しい最期となりました。

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| = | 20円 | 渋谷→二子玉川園 | 5:00 | 24:20 | 28分 | 7〜13分間隔 |

| 二子玉川園→渋谷 | 5:00 | 24:04 | ||||

| 渋谷→下高井戸 | = | = | 25分 | |||

| 下高井戸→渋谷 | = | = | ||||

| 二子玉川園→砧本村 | = | = | 6分 | 15〜25分間隔 | ||

| 砧→二子玉川園 | = | = |

世田谷線改称後のダイヤ改正の変遷

1969年5月11日改正

| キロ程 | 運賃 | 区間 | 始発 | 終発 | 所要 | 時隔 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 5.1km | 20円 | 三軒茶屋→下高井戸 | 5:15 | 24:35 | 16分 朝18分 夕17分 | 日中8分間隔 朝5.5分間隔 夕7分間隔 |

| 下高井戸→三軒茶屋 | 5:11 | 24:05 | ||||

1969年5月10日に玉川線渋谷〜二子玉川園間と砧線が廃止となり、翌11日の初電からは三軒茶屋〜下高井戸間が新ダイヤのもと、世田谷線として再スタートを切りました。全線が専用軌道で、環状七号線の西太子堂5号踏切道で信号待ちを行う以外で道路交通の影響を受けなくなったことから、各駅には全時間帯の時刻表が掲出され、鉄道線と同様の運行形態となりました。各電車に運行番号が付与されたのも、このダイヤが初めてだったようです。現在の電車番号は、運行番号と始発駅発車時刻などをもとに付番されていますが、当時は初電からの通し番号とされていました。運行時間帯は玉川線時代をほぼ踏襲し、全電車が2両編成化されたことから輸送力は若干向上しています。

三軒茶屋が一時的に陸の孤島となったことで輸送人員が落ち込んだ時期もありましたが、1977年の新玉川線開通以降は回復し、それ以降は横ばい状態が続いたため、世田谷線のダイヤ改正は長らく行われず、このダイヤは1992年まで23年間にわたって施行されることになりました。初のダイヤ改正は、三軒茶屋周辺一体の再開発事業によって三軒茶屋駅が仮移転されることから実施されたもので、朝夕の一部の入出庫時刻が変更された程度に留まり、1996年の三軒茶屋駅本設移転の際に行われたダイヤ改正でもキロ程の変更だけで従前のダイヤが踏襲されました。

30年以上にわたって大きな変化がなかったダイヤが、初めて抜本的に改正されたのは2001年でした。この年は世田谷線にとって変革の年で、各駅のホーム嵩上げによるバリアフリー化に向けて、玉電時代から運行されていた車両が全て新型車両300系に置き換えられたうえ、更に1編成が増備されたことで、ようやく増発の道筋がついたタイミングでした。

これ以降は、輸送状況に応じて数年おきにダイヤ改正が実施されるようになりました。運行時間帯に大きな変更はありませんでしたが、2021年には新型コロナウィルス感染拡大防止のため、終電時刻が最大で20分程度繰り上げられ、感染収束後の現在まで継続されています。

以下の年表では、世田谷線データベースから1969年5月11日以降のダイヤ改正関係の出来事を抜粋しています。

-

世田谷線への移行に伴うダイヤ改正を実施

-

初のダイヤ改正を実施

同日の三軒茶屋駅仮設移転に伴い、1969年5月11日の世田谷線改称後初めてのダイヤ改正が施行された。ただし朝間の出庫列車の繰り上げ、朝間と夜間の入庫列車の繰り下げが一部行われた程度に留まり、従前のダイヤから大きな変更はなかった。

-

ダイヤ改正を実施

同日の三軒茶屋駅の本設開業に伴い、営業キロの改定と運転時分の修正を行うダイヤ改正が施行された。本改正でも従前のダイヤから大きな変更はなく、1969年5月の世田谷線改称後と同じ体制が継続された。

-

平日朝に臨時ダイヤで運転(12月15日まで)

翌年春のダイヤ改正に向けたデータ収集のため、12月1日から12月15日まで朝間の平均運転間隔を1分短縮した5分間隔とする臨時ダイヤが試行された。10時台まで臨時ダイヤで運行後はいったん所定ダイヤに戻り、20時台から再び臨時ダイヤに移行した。

なお期間中の休日は終日所定ダイヤで運転された。

-

平日夜に臨時ダイヤで運転(12月26日まで)

翌年春のダイヤ改正に向けたデータ収集のため、12月1日から12月26日まで夜間の平均運転間隔を平準化して10分間隔とする臨時ダイヤが試行された。12月15日までは10時台まで臨時ダイヤで運行後はいったん所定ダイヤに戻り、20時台から再び臨時ダイヤに移行した。16日以降は初電から所定ダイヤで運転後、20時台から臨時ダイヤに移行した。

なお期間中の休日は終日所定ダイヤで運転された。

-

初の白紙ダイヤ改正を実施

1969年5月の世田谷線改称後、初めての白紙ダイヤ改正となり、大幅に増発され終電時刻も繰り下げられた。

平均運転間隔は、平日は朝間が5分00秒から4分30秒に、昼間が8分00秒から7分30秒に、夜間が10分00秒〜15分00秒から7分30秒〜10分00秒に、休日は朝間・昼間・ 夕間の8分00秒から朝間が7分00秒、昼間・夕間が7分30秒、夜間が10分00秒〜15分00秒から10分00秒〜12分00秒に短縮された。

また終電時刻は、下高井戸24:05発三軒茶屋行きが24:15発に、下高井戸24:20発上町行きが24:54発に繰り下げられた。

なおこれまで土曜日は平日ダイヤで運行されてきたが、土休日ダイヤに移行された。

-

ダイヤ改正を実施

2001年3月24日以来、3年ぶりのダイヤ改正となった。

平均運転間隔は、平日は昼間から夜間まで1分〜2分30秒、土休日は朝間から夕間まで1分〜1分30秒短縮された。

また初電時刻は、三軒茶屋駅での田園都市線初電への乗換時間確保のため、平日・土休日とも上町5:00発三軒茶屋行きが4:58発に繰り下げられ、初めて4時台の列車が設定された。 終電時刻は下高井戸24:15発三軒茶屋行きが24:30発に繰り下げられるとともに、田園都市線下り鷺沼行き終電と接続する三軒茶屋24:52発上町行きが増発された。

-

ダイヤ改正を実施

2004年4月16日以来、1年ぶりのダイヤ改正となった。

平均運転間隔は、土休日は変更ないものの、平日は朝間から夕間まで1分〜1分30秒短縮され、平日・土休日とも11時頃から15時頃が6分間隔となった。

-

ダイヤ改正を実施

2005年6月10日以来、1年ぶりのダイヤ改正となった。

平均運転間隔は、平日は変更ないものの、土休日は9時台の上り列車が30秒、10時から18時まで1分、18時台が40秒〜1分30秒短縮され、土休日の10時から18時が5分間隔となった。

-

ダイヤ改正を実施

2006年9月30日以来、5年半ぶりのダイヤ改正となった。

平均運転間隔は、平日は夕間で1分短縮となり、土休日は朝間に上下1本と深夜に上下2本増発されたものの、9時から19時まで1分延長の6分間隔に減便された。

-

ダイヤ改正を実施

2012年3月17日以来、4年ぶりのダイヤ改正となった。

平日は早朝に上り1本、深夜に上下1本、土休日は夜間に上下2本増発された。

また平日・土休日とも上町4:58発三軒茶屋行き初電が4:57発に繰り下げられた。

-

ダイヤ改正を実施

2016年3月26日以来、1年ぶりのダイヤ改正となった。

平日・土休日とも上町4:57発三軒茶屋行き初電が4:55発に繰り下げられた以外の変更はなかった。

-

新型コロナウイルス感染拡大防止による終電の繰り上げを実施(3月12日まで)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、東京都と国土交通省からの要請を踏まえ、感染拡大防止対策としてこどもの国線を除く東急線全線で終電時刻の繰り上げと深夜の一部列車運休が実施された。

世田谷線では平日・土休日とも三軒茶屋24:36発下高井戸行き終電が上町行きに変更、下高井戸24:57発上町行き終電が運休となった。この取扱いは次回ダイヤ改正前日の3月12日まで実施された。

-

ダイヤ改正を実施

2017年4月21日以来、4年ぶりのダイヤ改正となった。

平日の早朝に下り1本増発と上り1本運転区間延長があったものの、日中時間帯は6分から7〜8分間隔に延長、夜間から深夜にかけて上下1本減となる大幅な減便となった。土休日の運転本数に変更はなかった。

-

ダイヤ改正を実施

2021年3月13日以来、4年ぶりのダイヤ改正となった。

平日、土休日とも一部電車に数分の時刻変更が行われた程度で、運転本数に変更はなかった。