1896年7月の敷設請願書、同年8月の線路延長敷設願の訂正として現在の世田谷線三軒茶屋〜世田谷間の路線を追加した。

城南鉄道計画〜世田谷を走る蒸気機関車の幻〜

現在は世田谷線が通る三軒茶屋〜世田谷間に、初めて鉄道敷設を出願したのは玉川電気鉄道ではありませんでした。城南鉄道という聞きなれない事業者によって、1896年9月に出願された三田小山町〜世田谷間の鉄道敷設が、世田谷と渋谷を結ぶ最初の鉄道の計画となりました。この城南鉄道計画が実現することはありませんでしたが、もし開通していれば世田谷を初めて走った鉄道は電車ではなく蒸気機関車で、現在の世田谷線は開通しなかったかもしれません。

このページでは、2025年4月29日に行われた「世田谷線開通100周年記念トークイベント『世田谷線100年の変遷とこれから』」での講演「世田谷線開通100年・601号生誕100年」の内容をもとに、城南鉄道の計画について概説します。

麻布二ノ橋〜世田谷間の鉄道敷設計画

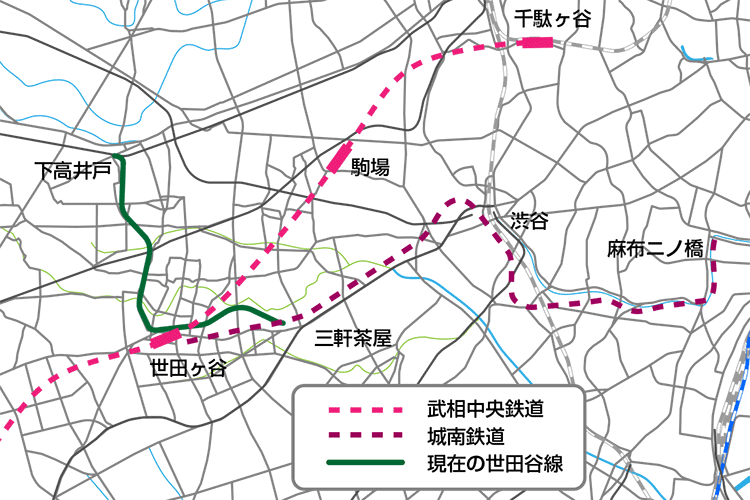

武相中央鉄道・城南鉄道関係図

城南鉄道の渋谷〜世田谷間のルートは国立公文書館所蔵「城南鐵道線路説明書」からの推測

付近を城南鉄道の計画線が通っていたとみられる目青不動尊の裏参道/2024年6月9日 目青不動尊

1896年9月29日、城南鉄道株式会社発起人によって三田小山町〜世田谷間の鉄道敷設が出願されました。前年の1895年3月には、武相中央鉄道が千駄ヶ谷〜小田原間の鉄道敷設を出願、翌年6月に仮免許が交付されており、世田谷への初めての鉄道敷設が現実味を帯びてきた頃でした。大場家をはじめ世田谷の名士らは鉄道計画への地域の対応を協議し、一部の住民は玉川電気鉄道と玉川砂利電気鉄道の発起人に加わって鉄道の計画に参画しましたが、この城南鉄道の発起人に世田谷の住民の名前は見当たりません。発起人代表は三重県令や元老院議官を歴任した政治家の岩村定高氏が務め、その他東京市内と神奈川在住の商人や実業家が名を連ねており、武相中央鉄道と東京市南部を繋げる物流ルートの確保が主目的であったと考えられます。設立申請書には「東京市南部ニアツテハ北部ニ比シ鐵道ノ便普子カラス依テ本路線敷設ノ極テ必要」と記されています。

城南鉄道の企業目論見書によれば、東京芝区三田小山町(のちに麻布二ノ橋際に変更)付近を起点として古川南岸に沿って豊多摩郡渋谷村渋谷停車場付近を通り、荏原郡世田ヶ谷村付近の武相中央鉄道線に達する4マイル(約6.4km)の路線で、軌間は3フィート6インチ(1,067mm)、1日の輸送量は旅客700人、荷物80トンが想定されていました。敷設費用に「機関車及車輌費」が計上され、変電所や電気設備費が計上されていないことから、動力は蒸気機関で計画されていたようです。

渋谷〜世田谷間のルートは判明していませんが、府会議録に残された渋谷付近の平面図によれば大山道の北側を通るルートだったようです。また、三軒茶屋付近では当時の世田ヶ谷村長名により、城南鉄道の測量線を大字太子堂字西山畑430・433・434番地(現在の西友三軒茶屋店の北側)から、すぐ南側の同429・436・435番地へと変更を要請する意見書が残っています。いずれも現在の世田谷線よりやや北側を通り、目青不動尊の境内をかすめる計画だったようです。

城南鉄道が出願する2ヶ月前、玉川電気鉄道が渋谷〜溝口間の軌道敷設特許を出願済みで、その後三軒茶屋〜世田谷間も競願となりましたが、1898年10月に城南鉄道に麻布二ノ橋〜世田谷間の鉄道敷設仮免許が交付され、世田谷から渋谷方面への鉄道敷設は城南鉄道が先行することになりました。

却下された国分寺・八王子方面への延伸計画

仮免許が得られた城南鉄道ですが、早速暗雲が立ち込めます。1901年頃に計画の始点となっていた武相中央鉄道の雲行きが怪しくなってきました。1901年9月の「工業雑誌」によれば「武相中央線の中止の姿」とあり計画が中断していたことが窺えます。城南鉄道は当初の目的を失うことになり、1901年1月に世田谷から西側を目指して新たな路線延長を出願します。ただこの時、城南鉄道が取得している仮免許の状態では路線延長は出願できないと判断され、別会社の城南延長鉄道を立ち上げて、世田谷〜八王子間と府中〜国分寺間の鉄道敷設を出願したようです。この時点では、玉川砂利電気鉄道は世田谷〜和泉(登戸渡船場)間の軌道敷設特許を取得し、さらに赤羽橋から布田までの路線延長も出願中で、布田以東の路線計画のほとんどが被っていました。

城南延長鉄道の企業目論見書によれば、城南鉄道の世田谷停車場を起点として砧村、狛江村、調布町、七生村、由井村などを経由して八王子で官設鉄道に接続する本線と、府中町から分岐して国分寺で甲武鉄道に接続する支線で、規格は官設鉄道に準拠したものとされていました。城南延長鉄道の発起人代表は牛込区に在住する実業家の峯寛次郎氏で、54名もの発起人を集めて出願したようですが、1903年12月にあえなく却下されました。峯寛次郎氏はその後、城南鉄道の取締役を務めています。

城南鉄道が西側への延長を目指していた1902年2月、玉川砂利電気鉄道に渋谷〜玉川間、三軒茶屋〜世田谷間の軌道敷設特許が交付されました。渋谷〜世田谷間が並行するにも関わらず特許が得られた経緯はわかりませんが、城南鉄道は専用軌道を通る高速鉄道、玉川砂利電気鉄道は併用軌道を通る路面電車で、品川〜川崎間に京浜電気鉄道の軌道敷設が特許されたのと同様、両者の性格が異なると当局者が認めたのでしょうか。

都心進出を目指す武蔵電気鉄道への免許譲渡

武相中央鉄道の計画は1908年の解散によって正式に中止され、西側への路線延長も却下された城南鉄道ですが、本免許の取得は諦めていなかったようです。1910年に軽便鉄道法が施行されると、私設鉄道からの転換を図り、1911年3月には軽便鉄道免許を得ることができました。偶然にも同じ3月には玉川電気鉄道が取得していた三軒茶屋〜世田谷間の特許が廃止されており、同区間を通る鉄道計画は城南鉄道のみになりました。

免許の取得を受けて、1911年7月には資本金35万円で京橋区山城町(現:中央区銀座)に城南鉄道株式会社が設立されました。同年6月に東京市に提出された文書では、株主の整理に困難を極めているため、工事施工認可申請期限の延長を請願しており、会社設立のための体制立て直しに苦慮していたことが窺えます。ところが、1912年には一転して武蔵電気鉄道と合併、免許を含めた全資産を譲渡して解散することになります。

武蔵電気鉄道は広尾〜横浜間の鉄道敷設を目指して設立され、1924年に東京横浜電鉄へと商号変更、後に東横線を開通させた東急の前身会社の一つです。武蔵電気鉄道はすでに広尾〜横浜間の免許を取得していましたが、東京市外の広尾から更に都心への乗入れを目指していました。当時は明治の鉄道敷設ブームを経て、都心への敷設計画の審査が厳しくなっており、未だ1路線も開通できていなかった同社には、免許がなかなか下りませんでした。そんな中、城南鉄道が持つ広尾〜麻布二ノ橋間の免許は非常に魅力的に映り、これを買収して中目黒から広尾までの免許線と組み合わせることで都心方面への足がかりにしようと目論んだようです。

城南鉄道は免許譲渡の直前、1912年11月に麻布二ノ橋〜赤羽橋間の路線延長を出願していますが、すでに武蔵電気鉄道との交渉が持たれていた時期と思われ、同社の求めに応じて出願したものなのか、買収額の増額を狙ったのかもしれません。この路線延長は翌年2月の免許の譲渡が認可された同じ日に却下されています。

世田谷からの撤退、そして免許失効へ

1913年2月に免許の譲渡が許可、1915年5月には企業目論見書の内容変更が認可され、4フィート8 1/2インチ(1,435mm)軌間、渋谷町広尾〜東京市麻布区二ノ橋間の電気鉄道と改められました。この時に広尾〜世田谷間が免許区間から外されたことで事実上の起業廃止となり、いったん三軒茶屋〜世田谷間の鉄道計画は全て消滅しました。世田ヶ谷村の有志が玉川電気鉄道に世田谷線の敷設を請願したのはこの5年後の1921年1月のことでした。

武蔵電気鉄道はこの免許を利用して二ノ橋経由で赤羽橋へ、東京横浜電鉄時代には東京方面への路線延長を出願しましたが、いずれも却下となり、東横線全通からしばらく経った1935年1月に広尾〜二ノ橋間の免許が取消され、ここに旧城南鉄道の名残は完全に消滅しました。

明治時代に現在の世田谷線のルートへの鉄道敷設を目指した城南鉄道と玉川砂利電気鉄道は、いずれも1942年に成立した東京急行電鉄の源流の一つとなっており、どちらの会社が鉄道計画を実現させていても現在は東急線になっていたかもしれませんが、城南鉄道が予定通りに開通していたら三軒茶屋〜下高井戸間を結ぶ世田谷線は生まれていなかったことでしょう。

年表

城南鉄道計画の起点となった武相中央鉄道や、玉川電気鉄道と玉川砂利電気鉄道が出願した並行路線の動き、武蔵電気鉄道への免許譲渡後の動きを含めて、城南鉄道に関係する出来事をまとめました。なお、玉川電気鉄道・玉川砂利電気鉄道の出来事については玉電歴史年表から抜粋したものを表示しています。

-

武相中央鉄道株式会社が千駄ヶ谷〜小田原間の鉄道敷設を出願

-

武相中央鉄道が千駄ヶ谷〜小田原間の仮免許を取得

-

玉川電気鉄道株式会社が渋谷〜溝口間の軌道敷設を出願

-

城南鉄道株式会社が麻布小山町〜世田谷間の鉄道敷設を出願

-

武相中央鉄道が仮免許線を溝ノ口経由から登戸経由に変更して出願

-

玉川電気鉄道が申請路線に三軒茶屋〜世田谷間を追加

-

玉川砂利電気鉄道が青山七丁目〜大坂上間、上町〜二子渡船場間、岩戸〜調布間の路線延長を出願

大坂上〜世田谷間は玉川電気鉄道に乗り入れる想定だったと考えられるが詳細不明。

-

城南鉄道が起点を麻布小山町から麻布二ノ橋際に修正

-

城南鉄道が麻布二ノ橋〜世田谷間の仮免許を取得

-

玉川砂利電気鉄道が延長線を青山七丁目〜二子渡船場間、赤羽橋〜大坂上間、三軒茶屋〜上町〜弦巻(現:用賀付近)間、和泉(登戸渡船場)〜調布間に変更して出願

-

城南延長鉄道株式会社が世田谷〜八王子間、府中〜国分寺間の鉄道敷設を出願

城南鉄道が仮免許線の路線延長のために設立。

-

玉川砂利電気鉄道が渋谷〜玉川間・三軒茶屋〜世田谷間の軌道敷設特許を取得

-

渋谷〜三田三丁目間、麻布本村町〜金杉町間(青山線・三田線)の軌道敷設を出願

青山北町六丁目、麻布三軒家町を経由し、麻布本村町で分岐して三の橋を渡り三田三丁目まで、二の橋を渡り金杉町までの計画だった。

-

城南延長鉄道世田谷〜八王子間、府中〜国分寺間の鉄道敷設が却下

-

道玄坂上〜三軒茶屋間2.6km(後に玉川線と呼称)が開通

1,067mm軌間で全線複線。

道玄坂上停留場、大坂上停留場、大橋停留場、池尻停留場、三軒茶屋停留場が開業した。

-

武相中央鉄道が千駄ヶ谷〜小田原間の鉄道敷設免許を取得

-

渋谷〜道玄坂上間0.5km(後に玉川線と呼称)が開通

1,067mm軌間で全線複線。渋谷停留場が開業した。これにより渋谷〜玉川間の全線が開通した。

-

武相中央鉄道が解散

-

三軒茶屋〜世田谷間(世田谷線)の軌道敷設特許廃止、世田谷〜和泉間(登戸線)の特許状返納を申請

-

城南鉄道麻布二ノ橋〜世田谷間が軽便鉄道に指定

私設鉄道法から軽便鉄道法への切換えが認可され、本免許に移行した。

-

三軒茶屋〜世田谷間(世田谷線)の軌道敷設特許廃止が許可

-

城南鉄道株式会社が設立

資本金は35万円、本社は東京市京橋区山城町14番地に置かれた。

-

城南鉄道が麻布二ノ橋〜赤羽橋間の路線延長を出願

-

城南鉄道から武蔵電気鉄道株式会社への麻布二ノ橋〜世田谷間の軽便鉄道免許譲渡が許可

免許以外の全資産もあわせて譲渡され、城南鉄道は解散した。

-

城南鉄道麻布二ノ橋〜赤羽橋間の路線延長が却下

-

武蔵電気鉄道が二ノ橋〜赤羽河岸間の鉄道敷設を出願

-

武蔵電気鉄道二ノ橋〜赤羽河岸間の鉄道敷設が却下

-

武蔵電気鉄道麻布二ノ橋〜世田谷間の起業目論見書の変更が認可、免許区間を二ノ橋〜広尾間に短縮、広尾〜世田谷間は起業廃止

軽便鉄道から4フィート8 1/2インチ(1,435mm)軌間の電気鉄道に変更された。

-

武蔵電気鉄道二ノ橋〜広尾間の工事に着手

-

渋谷〜天現寺橋間、渋谷橋〜中目黒間の軌道敷設を出願

-

渋谷〜天現寺橋間、渋谷橋〜中目黒間の軌道敷設特許を取得

-

渋谷〜恵比寿駅前間1.5km(開通時は広尾線、後に天現寺線と呼称)が開通

稲荷橋停留場、並木橋停留場、渋谷町役場前停留場、比丘橋停留場、恵比寿駅前停留場が開業した。

-

恵比寿駅前〜天現寺橋間1.0km(開通時は広尾線、後に天現寺線と呼称)が開通

新橋停留場、豊沢橋停留場、天現寺橋停留場が開業した。

特許書類によれば開通時は広尾線、東京横浜電鉄合併後は軌道線が玉川線と総称されるようになったが、東京都譲渡時の申請書類には天現寺線と表記されている。

-

渋谷橋〜中目黒間1.4km(中目黒線または目黒線)が開通

長谷戸停留場、鎗ヶ崎停留場、中目黒停留場が開業した。

-

東京横浜電鉄が二ノ橋〜東京駅間の鉄道敷設を出願

-

東京横浜電鉄広尾〜二ノ橋間の鉄道敷設免許が取消

-

東京横浜電鉄二ノ橋〜東京駅間の鉄道敷設が却下