100年前の世田谷線の車窓から

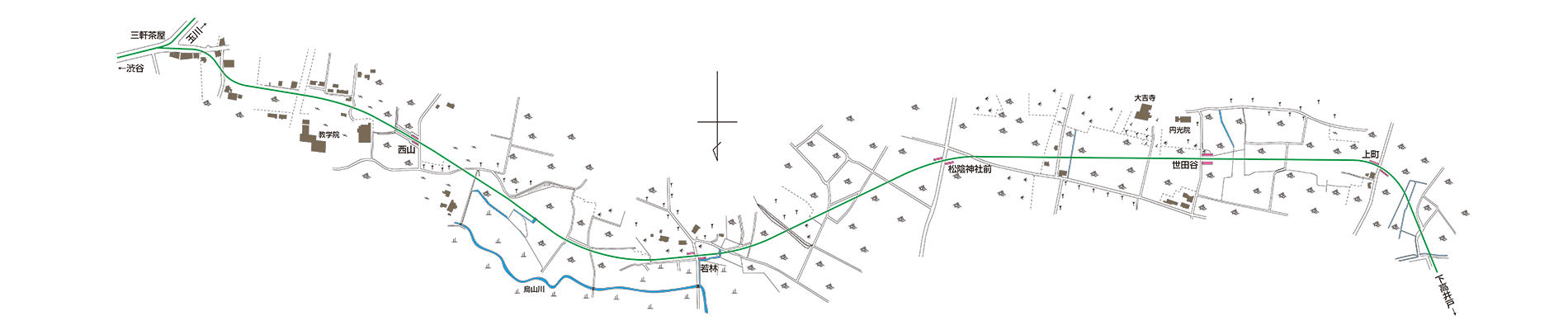

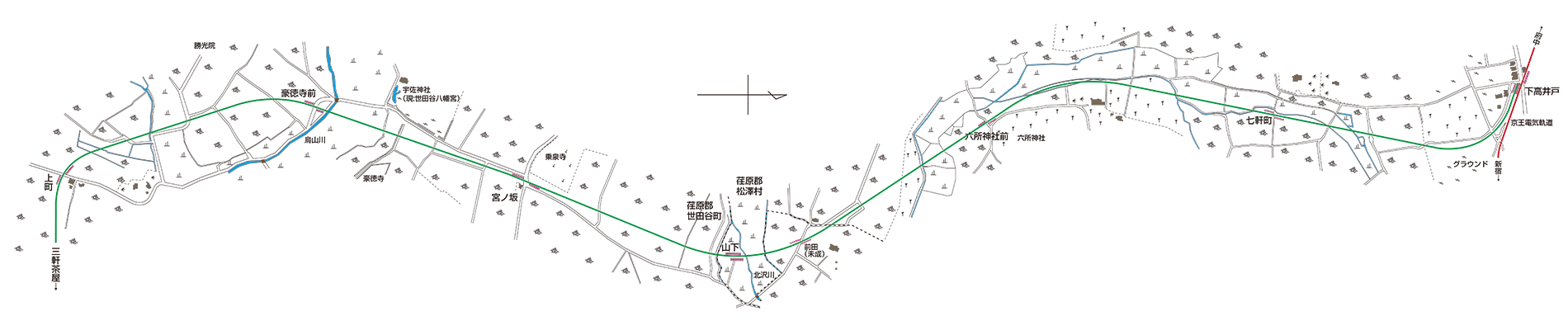

世田谷線開通時の写真はあまり残されておらず、当時の車窓を想像するには地図を頼るしかありません。そこで100周年の節目を迎えるにあたり、敷設計画時の申請図面をもとに開通当時の地図を作成しました。この100年に田園風景から住宅地に変貌を遂げましたが、線路の位置はほとんどかわっていないことがわかります。100年前から今もそのまま残る古道の存在に気づいたり、あるいは逆に区画整理で小川や畦道が消え、全く当時の面影が残っていない場所を見つけることもできるかと思います。

100年前の車窓から広がる景色に想いを馳せながらご覧いただけますと幸いです。

三軒茶屋〜上町間

1924年3月、三軒茶屋〜上町間が第1工区として先に着工されました。工事の途中で大吉寺の傍に世田谷停留場を設置することが決まり、当初の世田谷停留場は上町停留場と改称されます。先に完成して開通したのは新たに設置することになった世田谷までで、世田谷〜上町間は第2工区とともに3ヶ月遅れで完成しています。ちなみに、世田谷まで開通したのは1925年1月18日でしたが、その2日前には沿線最大のイベントであるボロ市が開催されていました。当時はすでに現在と同じ日程で開催されていましたので、開通にギリギリ間に合わなかったことになります。1月13日に竣工し、ボロ市の最中である1月16日に検査が行われたとの復命記録が残っており、惜しくも間に合わなかったのかもしれません。来場者からは随分文句を言われたのではないでしょうか。

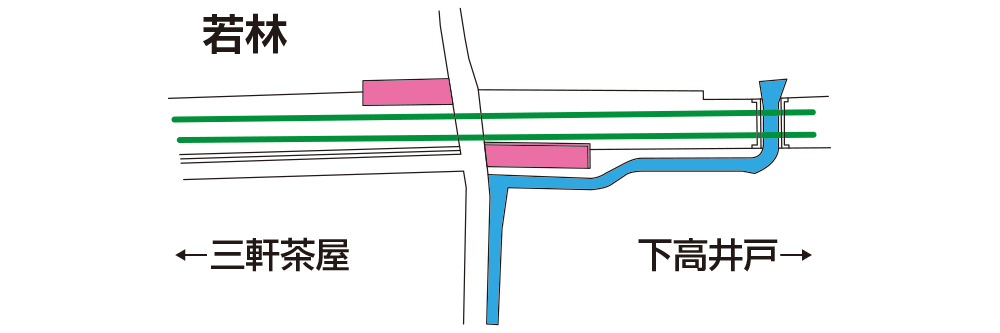

平面図を見ると三軒茶屋付近を除いてほとんどが田畑で、烏山川沿いは水田が多かったことがわかります。用水路も多く線路を横切っていましたが、現在も名残を見ることができるのは若林駅のホーム下を通る烏山川支流(通称若林川)だけです。

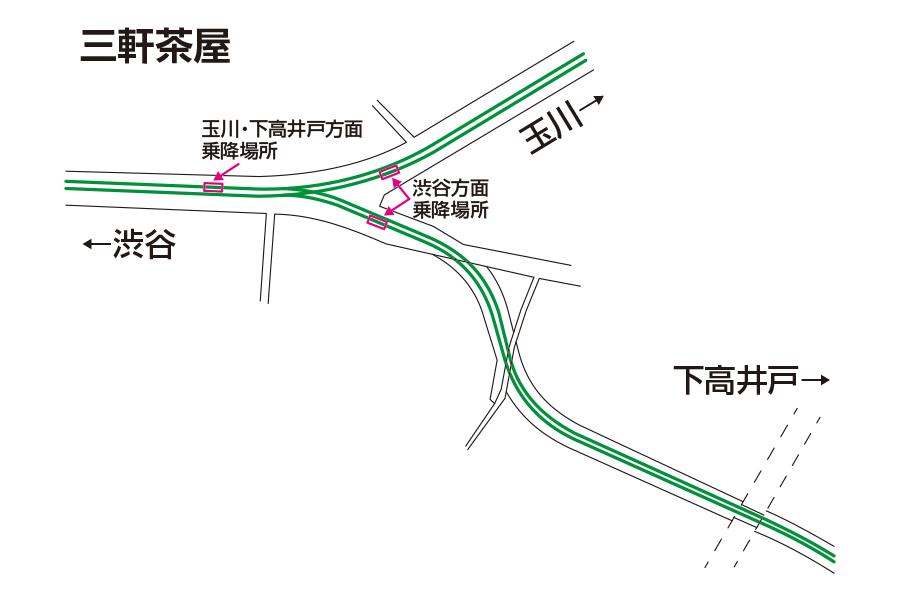

世田谷線開通前は左図の「玉川・下高井戸方面乗降場所」に上下電車とも停車していましたが、世田谷線の開通により乗降者数の増加が見込まれるため、渋谷方面の乗降位置が変更されました。

開通当初は世田谷通りを50mほど入ったところから専用軌道となり、S字カーブを描いていましたが、1940年代に軌道改良が行われ、専用軌道部分にホームが設置されました。

1939年に西太子堂停留場に改称されましたが、現在もホーム長が伸びた程度で道路形状は変わっておらず、開通当時の面影が残っています。線路に並行してホームを囲っている道路は世田谷線敷設の際につくられた通路です。

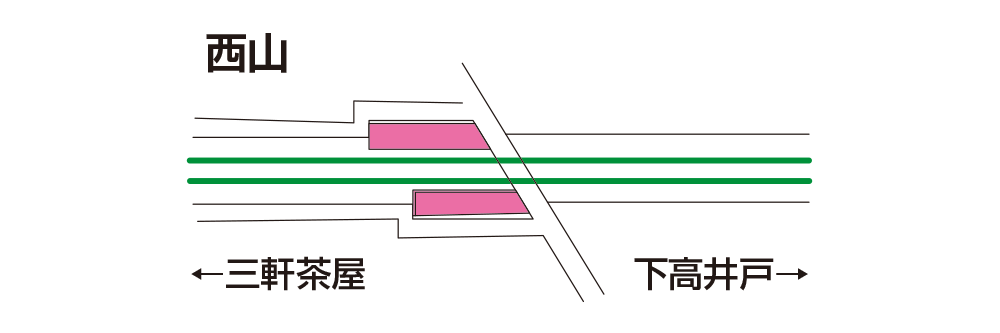

開通当時は下りホームが三軒茶屋方にありました。今もホーム跡が鉄道用地としてそのまま残っています。

下高井戸方を烏山川の支流(地域では若林川の通称で呼ばれていました)が横切っていますが、その後流れは南北を直線に付け替えられ、現在も一部が開渠として残されています。

開通当時は下りホームが三軒茶屋方にありました。今もホーム跡の軌道敷が少し広くなっていますが、一見するとホーム跡とはわかりません。当時の下りホーム裏で盛業中のニコラス精養堂は、世田谷線開通の前年1924年頃に青山から当地に移転してきたそうですが、この平面図のもとにした1923年作成の図面には、まだ店舗の建物は描かれていませんでした。

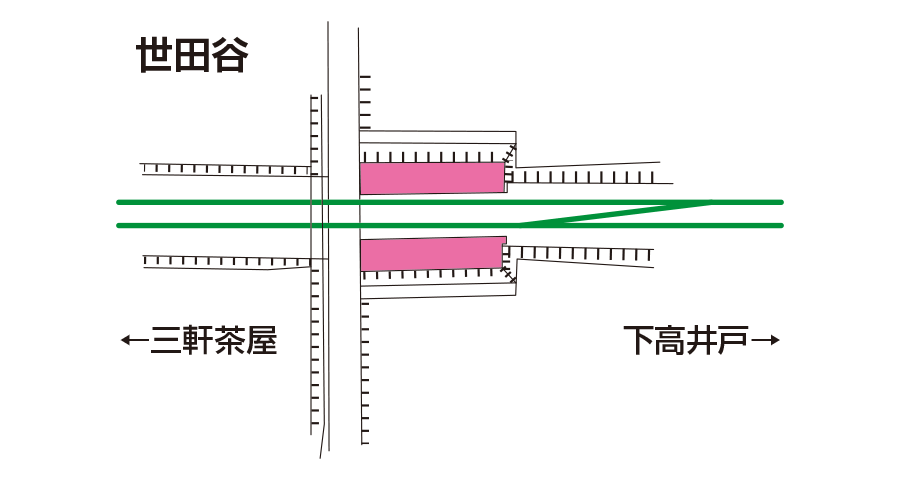

開通当時は上下ホームとも下高井戸方にあり、上町方に渡り線が設置されていました。今もホーム跡は鉄道用地として残っており、下りホーム跡は「世田谷1号資材置場」、上りホーム跡は世田谷線フラワリング活動の一環として整備された花壇になっています。

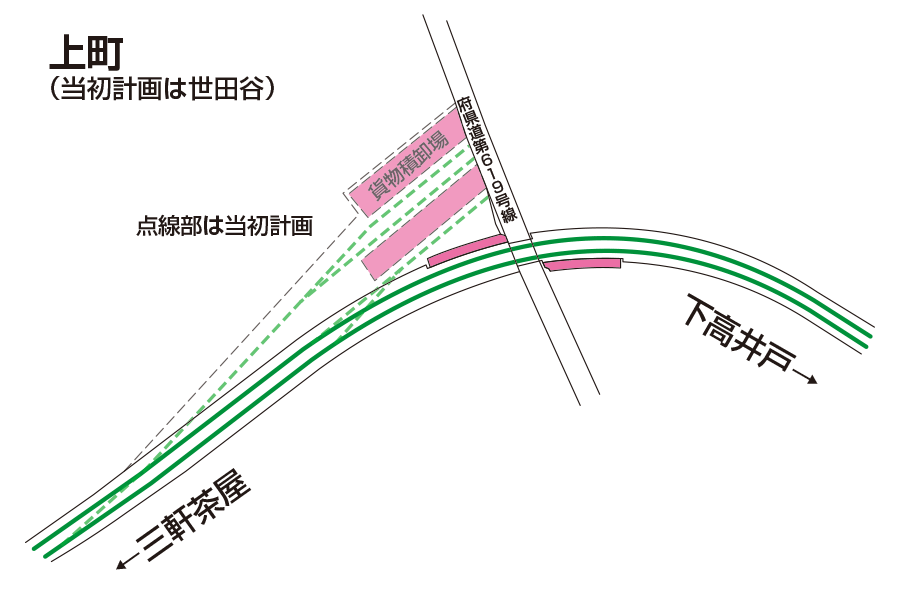

第1工区の申請時には世田谷停留場の名称でしたが、現在の世田谷駅を設置することになり、開通前に上町停留場へと改称されています。なお世田谷停留場の名称はもともと玉川線の三宿停留場に使用されており、世田谷線の敷設に伴って1923年12月に改称されています。

また申請時にはカーブせず貨物積卸場を備えたホームが設置される計画でしたが、第2工区の申請時に現在のホーム位置に計画変更されています。これは地域住民の誘致活動の一環として上町以降のルートを独自に測量していた「勝光院西線」計画に対応するためと思われますが、玉川電気鉄道側でも世田谷線の支線として西側へ延伸し、宇奈根で砧線と接続して環状線を形成する構想があったとされ、これに基づいたものである可能性もあります。

上町〜下高井戸間

上町〜下高井戸間は第2工区として、第1工区に4ヶ月遅れて1924年7月に着工されました。こちらも工事の途中で停留場の改廃や名称変更が行われています。平面図に描かれている建物は第1工区よりも更に少なくなり、田畑が広がるのどかな農村地帯であったことがわかります。七軒町付近は北沢川から引かれた用水路が水田を縫って張り巡らされており、現在でも赤堤通りを渡る山下3号踏切傍にある北沢川支流の鉄橋や、松原2号踏切傍の用水路に当時の名残を見ることができます。

1945年7月に現在の宮の坂駅の場所に移転しましたが、今もホーム跡は鉄道用地として残っており、下りホーム跡は空き地に、上りホーム跡は「宮の坂砕石置場」となっています。

停留場を横切る道路はもともと烏山川に沿っていましたが、世田谷線敷設の際に付け替えられています。北側のカーブはなくなりましたが、今も交差点の植え込みに当時の面影が残ります。

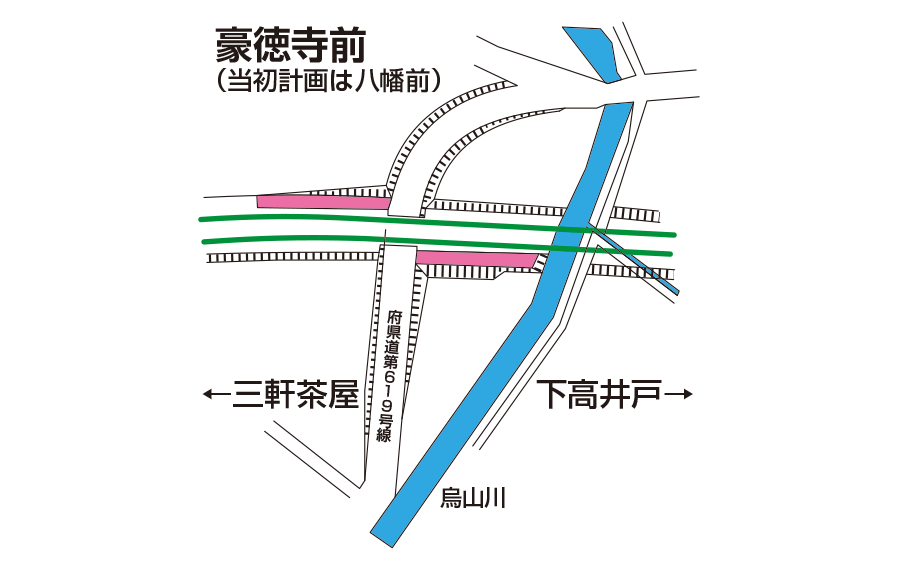

第2工区の申請時には八幡前停留場でしたが、豪徳寺の門前に位置し「関係地方人」からの希望もあったことから開通前に豪徳寺前停留場へと改称されています。

1943年11月に廃止されましたが、今も下りホーム跡は道路に組み込まれているものの周囲より少し高くなっており、ホームだった頃の面影がわずかに残っています。上りホーム跡は今も鉄道用地ですが、ホーム幅が狭かったため一見すると跡地であることはわからなくなっています。

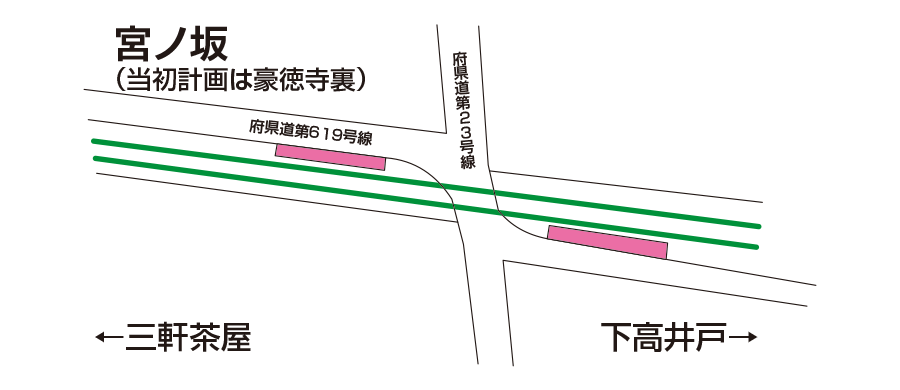

第2工区の申請時には豪徳寺裏停留場でしたが、八幡前停留場を豪徳寺前停留場に改称するため、開通前に宮ノ坂停留場へと改称されています。

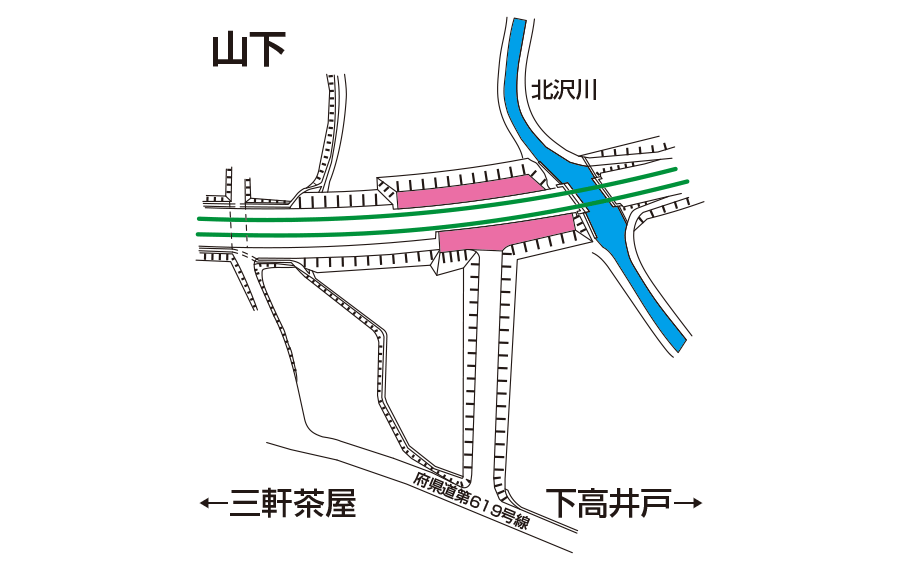

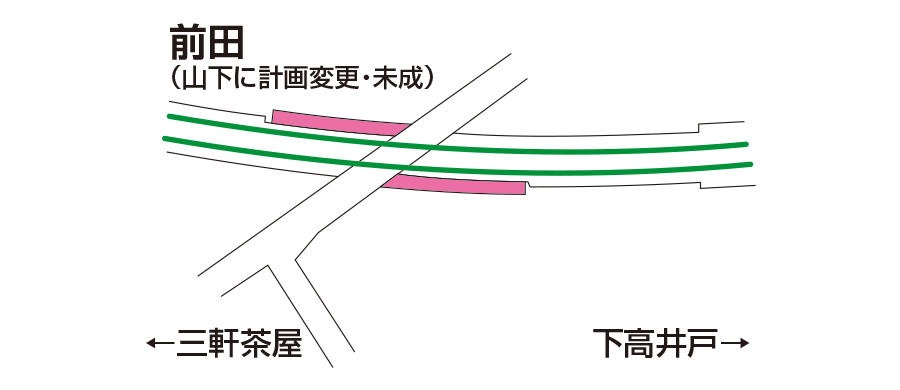

第2工区の申請時には北沢川の北側に前田停留場を設置する計画でしたが、県道に近く今後発展が見込まれるため南側に山下停留場を設置することになり、100mほどしか離れていない前田停留場は設置されず、幻の停留場となりました。

現在停留場の南側を通る小田急線は、世田谷線開通後の1925年11月に敷設工事が着工されていますが、1924年頃に現在のルートが決定して用地買収が開始されていることから、山下停留場の新設は小田急線との連絡を考慮して計画されたものと考えられます。

1949年9月に現在の松原駅の場所に移転しましたが、今も上りホーム跡は鉄道用地となっており、ホームのコンクリート基礎の一部分が残されており、往時の姿を偲ぶことができます。

開通時には停留場を横切る踏切がありましたが、のちに下高井戸方に移され、下りホームも上りホームの向かい側に移転しました。1940年代には下りホーム側に駅舎も設置されていた記録がありますが、現在は歩道に取り込まれています。

1949年9月に廃止されましたが、今も上りホーム跡は鉄道用地となっており、「松原1号資材置場」として活用されています。一方で下りホーム跡は歩道に取り込まれており、当時の痕跡は失われています。

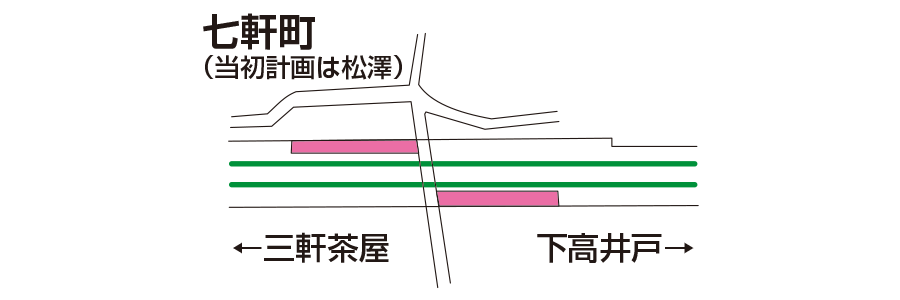

第2工区の申請時には松澤停留場でしたが、下高井戸で接続する京王線に当時松澤駅(現在の八幡山駅)があり、混同を避けるため、開通前に七軒町停留場へと改称されています。

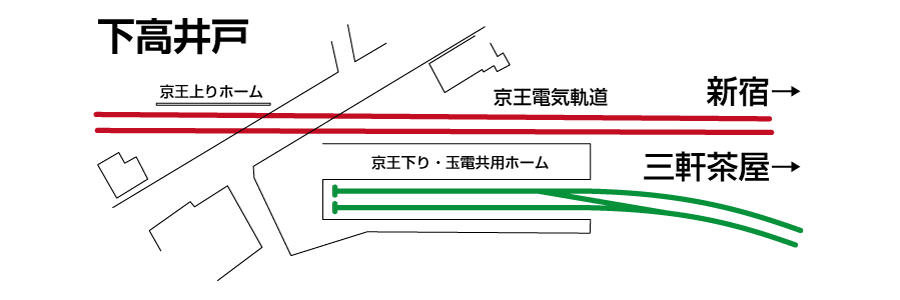

第2工区の申請時には1面1線で計画されましたが、京王電気軌道との調整がまとまり、開通直前になって京王線下りホームを共用する形で2面2線へと計画変更されています。1928年には両社の責任分界を明確化するため京王電気軌道と「京王電車停留場の乗降場共用に関する協定書」が取り交わされました。

1940年代の一時期は京王線下り線の新宿方から連絡線が設置されましたが、この撤去とともに海側の1線が撤去され、現在の線形になったものと考えられます。

ページ内の各平面図は以下の資料をもとに作図しました。

- 三軒茶屋〜上町間平面図

国立公文書館所蔵「世田谷線三軒茶屋世田谷間電気軌道新設線路平面図(1924年12月8日付申請書)」 - 上町〜下高井戸間平面図

国立公文書館所蔵「世田谷線世田谷下高井戸間電気軌道新設線路平面図(1925年1月26日付申請書)」 - 三軒茶屋停留場平面図

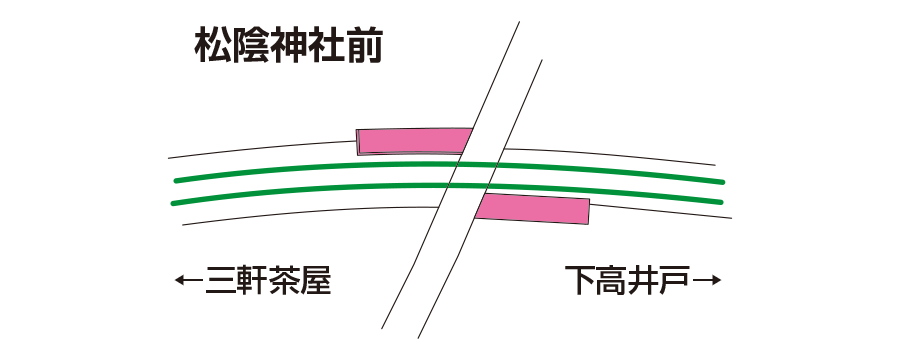

国立公文書館所蔵「三軒茶屋停留場付近軌道線路平面図(1925年1月12日付申請書)」 - 西山・若林・松陰神社前各停留場平面図

東京都公文書館所蔵「各電車停留場設備図(1923年1月20日付申請書)」 - 世田谷停留場平面図

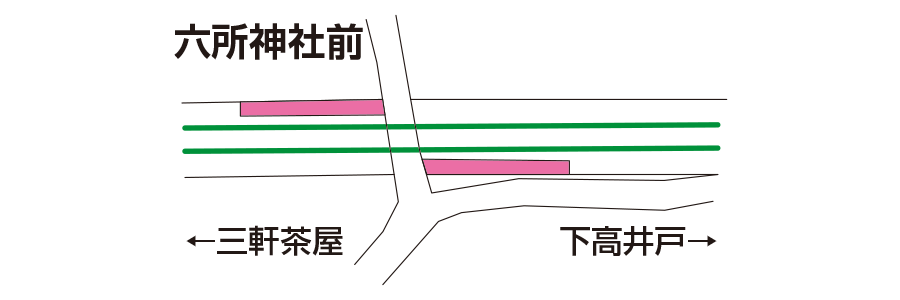

国立公文書館所蔵「世田谷停留場設備図(1923年12月8日付申請書)」 - 上町・豪徳寺前・宮ノ坂・前田・六所神社前・七軒町各停留場平面図

東京都公文書館所蔵「各電車停留場設備図(1923年7月25日付申請書)」 - 山下停留場平面図

国立公文書館所蔵「山下停留場付近平面図(1924年1月26日付申請書)」 - 下高井戸停留場平面図

国立公文書館所蔵「下高井戸停留場設備図新旧対照(1924年4月20日付申請書)」